SBT シニアコーポレートアーティストの岸です。

前回の記事 では文字だけのスライドを例に、どのように体裁を整えれば見やすくなるかを考えました。通常の業務でも「絵的に美しいスライドを作りたい」という要望以上に、「要旨が分かりにくいので何とかしたい」という要望が多く寄せられます。

様々な資料の編集をしながらどうすれば分かりやすいかを考えているうち、内容の違いこそあれスライドの構図のほとんどは何種類かのパターンに分類できるのではないかと思うようになりました。資料作成の時、スライド1枚ごとに構図を考えるのは大変ですが、「これはどのパターンの構図が適切か」で割り振れば、考える時間はずっと少なくなるのではないでしょうか。

そこで今回は、一般的なビジネス資料でよくみられる構図のパターンと、それらをどのような場合に使うと効果的なのかを考えてみたいと思います。

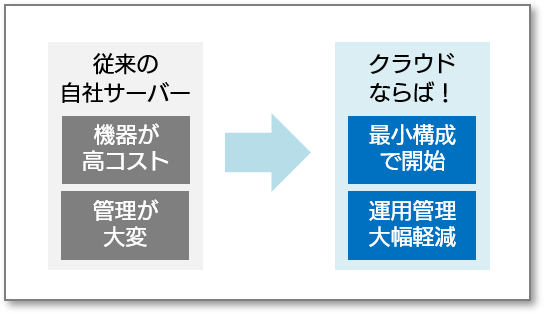

「ビフォーアフター」形式

サービスの「導入前」と「導入後」など、時系列的に前後する要素を矢印でつなぐ構図です。

「導入後」だけを提示するより、前後を比較することでメリットがはっきりしますし、また相手がストーリーとして流れをとらえることで共感を与えやすくなります。

なお一般的に人間の目は左から右、上から下に見る習性がありますので、よほどの意図や制約がない限りは、左に従来の要素、右にこれからの要素を置くのがよいでしょう。

(※用例スライドはクリックで拡大します)

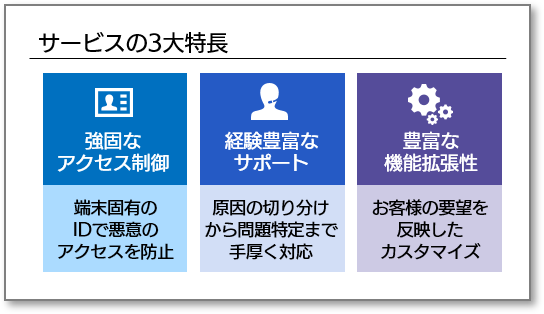

「要素の並列」形式

製品の機能紹介など、優先順位や時系列的に同等の要素を並べる構図です。

もし各要素を1スライドで詳細に説明する場合でも、この構図のスライドを冒頭に置くことで、機能の種類や相互関係などを俯瞰的にとらえることができます。

ただし並列といえども、「比較的メインの要素を大きめに左側に置く」や、「最新の要素もしくはこれから加わる予定の要素を右側に置く」など、伝えるべき意図は念頭に置いておくとよいでしょう。

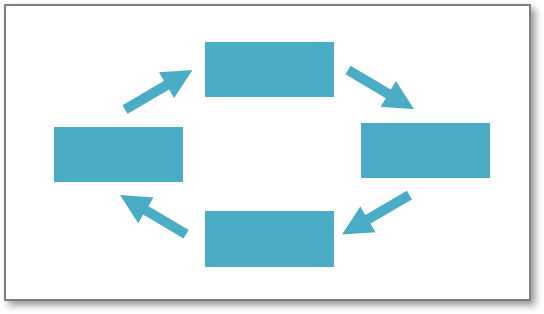

また、PDCA サイクルのように動きを説明する要素が付加されたものもあります。これは時系列に並んではいますが繰り返し循環することを前提としているため「ビフォーアフター」形式とは性質の異なる表現です。

(※用例スライドはクリックで拡大します)

「要素の並列」形式の派生形

「Microsoft 365 を利用した働き方改革推進」はこちら

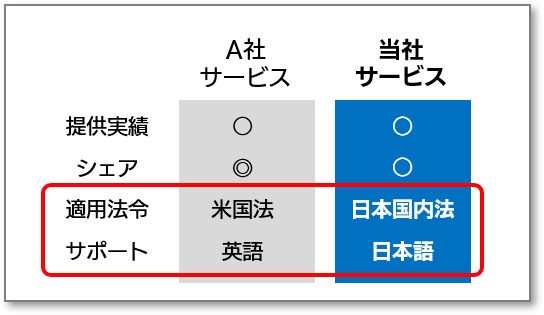

「要素の比較」形式

競合製品との比較など、ある程度似通ったものを対に並べる構図です。

単純に A と B の違いを説明する場合もありますが、多くは「自社製品がいかに優れているか」を他社と比較することにより強調しようというものだと思いますので、そのアピールポイントが目立つようにすることが重要です。比べることで良さを引き立たせるという点では、「ビフォーアフター」形式の構図と似ているともいえます。

(※用例スライドはクリックで拡大します)

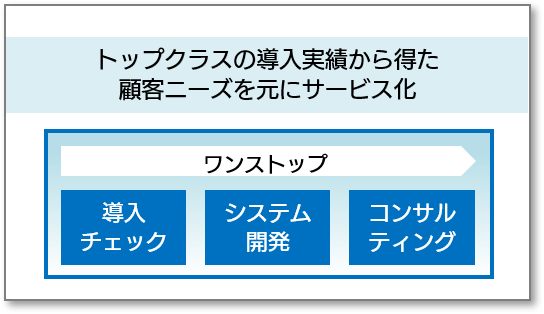

「前提と主題」形式

業界のニーズとそれを受けて誕生したサービスの紹介など、説明する主題とその前提(背景)を合わせた構図です。

これは時系列を説明するというよりは、「説明する要素が、いかに必要性の高い有用なものなのか」に説得力を持たせるという意図で用いられる場合が多いと考えられます。

(※用例スライドはクリックで拡大します)

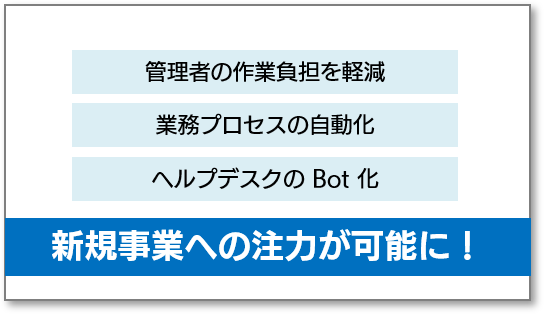

「主題と結論」形式

「前提と主題」形式が「なぜこうなったか」を説明しているのに対し、この「主題と結論」形式は、「だからどうなるのか」を説明する構図です。

例えば製品の紹介であれば、「機能のすばらしさ」を示す以上に、「その機能によって、どのようなよい将来がもたらされるか」をアピールするような場合に用いるとよいでしょう。

また、グラフなどの図解を示した上で、「だからどうなのか」という説明を付けるのも、このグループに入るでしょう。データの提示だけでは見る人によって受ける印象がバラバラになる場合があるので、「これはこういう意図で見せていますよ」という明確なアピールが重要です。

(※用例スライドはクリックで拡大します)

「要素の並列」形式の派生形

「Microsoft 365 を利用した働き方改革推進」はこちら

まとめ

考え方は各人様々だと思いますが、今回は経験則的にこのように分類してみました。

また、これらの構図が入れ子式に複数重なっていることもあるかもしれません。ただ、使用頻度に関わらず本来一番意識しておくべきなのは最後の「主題と結論」形式ではないかと思います。なぜかというと、そもそもプレゼンテーション自体が、「だからどうなのか」を相手に伝えるためのものだからです。

スライド1枚1枚にも小さな結論があり、そしてそれらがプレゼンテーション全体のメッセージに収束されていく。分かりやすい資料と伝わりやすい資料はほぼ同義のように思います。

関連ページ |