掲載日:2023/03/16

ITエンジニアとして企業で働く上で、その会社の企業風土や各種制度は気になるものです。今回は、ITエンジニアを取り巻く日本企業の人事制度とその現状についてご紹介します。ぜひ参考にしてください。

日本はそもそも、企業内ITエンジニアが少ない国

「IT人材白書2017」(情報処理推進機構)によると、日本ではIT人材の72%がベンダー企業に、28%がユーザー企業に属しています。一方、アメリカでは35%がベンダー企業に、65%がユーザー企業に属しており、海外と日本では、社内外の人材構成比率が逆転している、という事実があります。

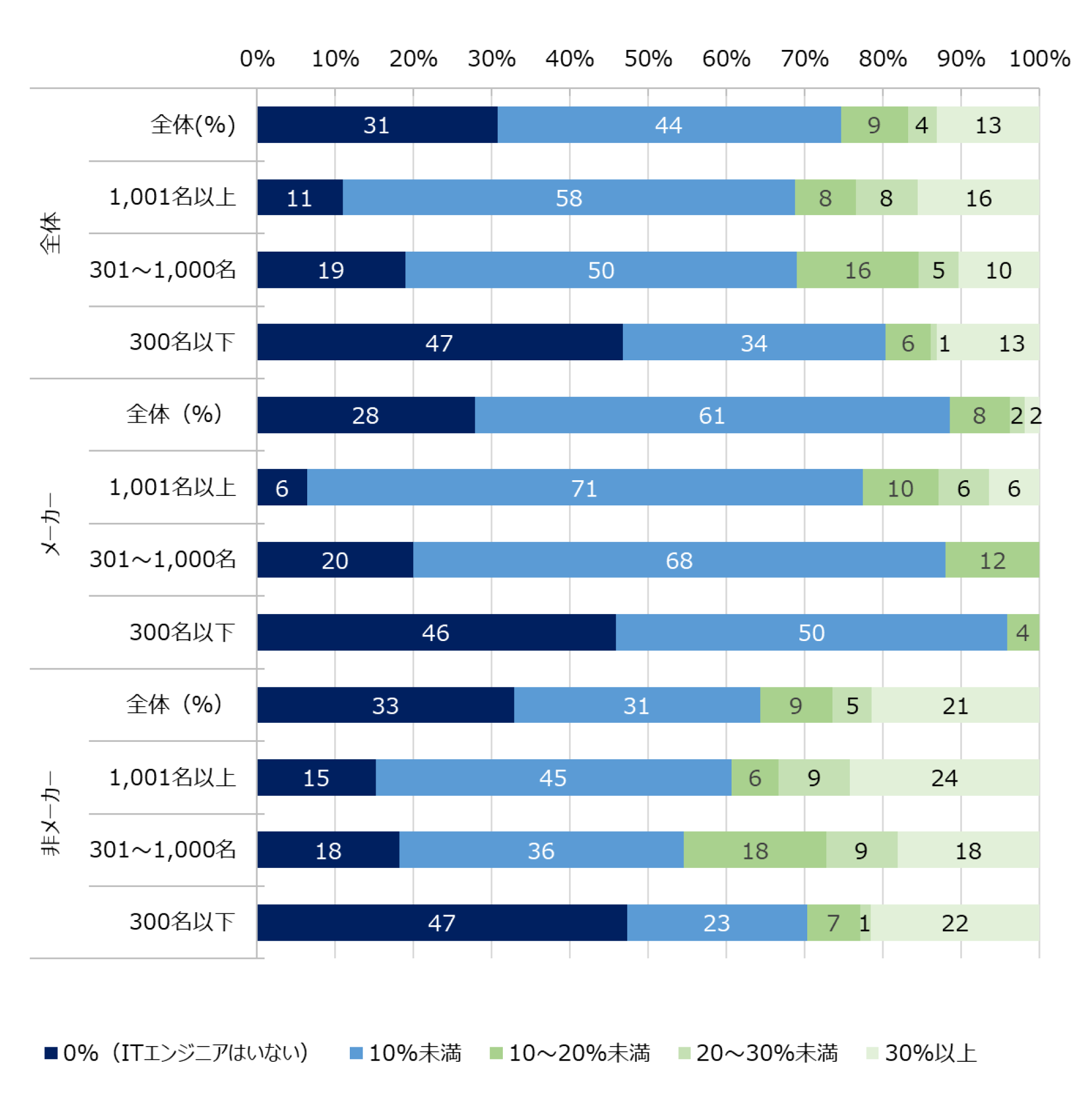

HR総研が2022年12月に実施した「ITエンジニアを取り巻く人事の取り組みに関するアンケート」(末尾出典参照。以下、HR総研調査)によると、回答した日本企業の3割が、「社内にITエンジニアがいない」と回答しています 。「社内に10%未満存在する」という回答 も4割にのぼること から、実に7割の企業にとって、ITエンジニアは「社内では珍しい存在」であることが分かります。

【図表1】全従業員数に対する、ITエンジニア(ハードエンジニアを除く)の割合

(出典)ITエンジニアを取り巻く人事の取り組みに関するアンケート【採用編】図表1(HR総研, 2022)

エンジニア向け制度が存在する会社は「貴重な存在」

日本企業におけるキャリアパスは、部長、課長、係長といった管理職コースが一般的です。一方、専門的な知識や技術・資格を有するITエンジニアなどの職種に対しては、その専門能力を管理職と同等に評価する「専門職(スペシャリスト)制度」が存在します。

ところが上述のように、日本企業にとって企業内ITエンジニアは非常にまれな存在であるため、専門職制度そのものに馴染みのない企業が多いのです。HR総研調査では、企業の84%が「ITエンジニアに対応した人事制度がない」と回答しています。

このことから、ITエンジニア向けの制度が存在する会社は、日本では「貴重な存在」であることが分かります。会社選びの際は、ITエンジニアの特性を理解してくれて、その力を適切に評価し、成長を支援してくれる企業かどうか、チェックしてみてください。

ITエンジニアに優しい3つの制度事例

ここからは、ITエンジニアが働く上で気になる人事制度を3つご紹介します。

1)マネジメントの免除

一般的な管理職コースでは、「マネジメント能力」が評価の際に重視されます。しかし、専門職(スペシャリスト)に対しては、専門能力から得られた「成果」を評価する必要があります。場合によっては、「マネジメント業務」が専門職の実力発揮を妨げてしまう恐れもあるでしょう。

そのため、ITエンジニアの特性を理解している会社では、専門職(スペシャリスト)の評価基準から「マネジメントの免除」を打ち出し、専門分野の実力と成果を公正に評価する制度を用意しています。

例えば、SBテクノロジーでは、エンジニアが「唯一無二」のキャリアを築ける評価制度として、以下2つのキャリアパスを用意しています。

「管理職」に進まなければ昇進できない制度(一般的な管理職コース)

テックリードとして、専門分野の実力を活かし、現場で活躍することができる制度

これらのコース選択は、自ら率先して手を挙げ、多様で幅広いキャリアを自由意志で選択できる仕組み(ミッショングレード制度)として整備されており、どちらのキャリアを選んだとしても、給与体系に差が生まれない評価の仕組みをつくっています。

HR総研調査によると、専門職(スペシャリスト)制度を設置している企業の96%が、「マネジメントは必須業務」と回答しています。テックリードとしてのキャリアを目指す方は、会社選びの際に、自身の専門能力を充分に発揮できる人事制度や環境があるかどうか、チェックしてみると良いでしょう。

2)役職定年

役職定年制度とは、ある一定の年齢に達したシニア管理職が、段階別にラインから外れていく制度です。管理職のポジション数には限りがあるため、この制度によって、組織の新陳代謝が図れるメリットがあります。

一方で、会社にとってのデメリットもあります。先ほどご紹介した「専門職(スペシャリスト)制度」は、ITエンジニアのような専門職を、実力と成果で評価する制度です。一般的な役職定年では、役職を外れることによる年収の減少や権限の縮小、業務内容の変更に伴う活躍機会の損失、部下との関係性の変化などにより、実力のあるシニア人材のモチベーションが、大きく損なわれるケースも見られます。その結果、実力のある有力なシニア人材の活躍が疎外され、会社にとっても大きな損失になることが懸念されてきたのです。

HR総研調査によると、44%の企業が「ITエンジニアの役職定年は存在する」と回答しています。つまり、約半数の企業で、シニア世代のITエンジニアが充分に活躍できていない可能性があるのです。

上記のような役職定年に対して、SBテクノロジーでは独自の仕組みを導入しています。

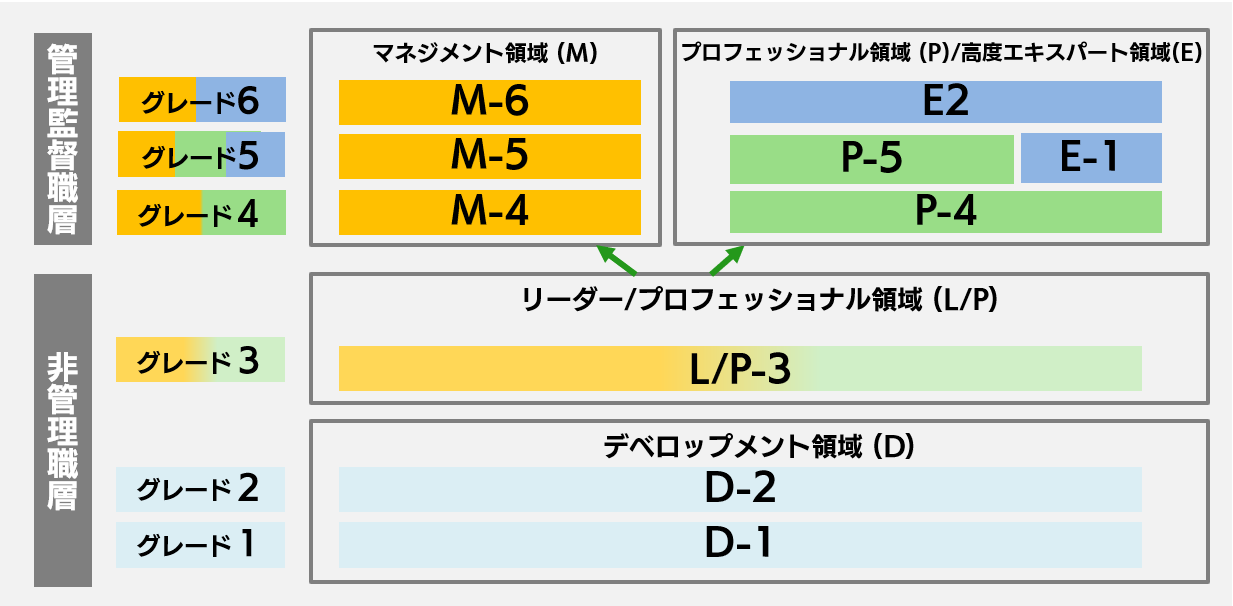

出典)ミッショングレード制度(SBテクノロジー評価制度)

上図のグレード4以上は、管理監督層として「マネジメント領域」と「プロフェッショナル領域」の2つに分かれています。しかし、この2つの領域には、給与水準の差がありません。SBテクノロジーでは、「マネジメント領域」に所属していたエンジニアが役職定年を迎えた場合、プロフェッショナル領域に移行して、プロジェクト単位の業務に従事できます。つまり、年収が下がることもなく、エンジニアとしての活躍と成長の機会を与えられながら、生涯働き続けることができるのです。

また、プロフェッショナル領域のグレード5以上には、「エキスパート領域」という特別なポジションが存在します。定年がなく年毎の契約となる「特別嘱託」として、最低年俸1000万円以上・副業兼業可能といった好条件で働ける環境が用意されているのです。シニア世代で実力のあるエンジニアにとって、まさに「生涯現役」を実現できる環境と言えるでしょう。

もちろん、領域が変わることで、採用や人事評価をおこなう権限、経営会議の参加といった社内のマネジメント業務からは外れてしまいますが、これまでの経験を活かし、プロジェクトチームの予算管理やメンバーの育成といった、全体統括を担う「プロジェクトマネージャー」として活躍するフィールドを変えていただくなど、エンジニアのキャリアパスを第一に考えられた制度となっています。

SBテクノロジーなら、「マネジメント職を外れる=収入が減る・自身の力が発揮できなくなる」という心配は無用です。しっかりと社員のスキルを評価し、定年を迎えてもモチベーション高く活躍できる環境を整えています。

ちなみに、近年では、高いITスキルを持ったミドル・シニア人材が、生涯安心して働ける環境に魅力を感じ、エキスパート領域でSBテクノロジーに入社されるケースも増えています。

もし、今興味を持っている会社があるとしたら、そこはシニア世代以降も長く安定して活躍できるか?会社選びの際に、よく見極めることをおすすめします。

3)学習支援制度

ポスト・コロナの時代となり、オンライン学習サービスが普及したことで、会社がeラーニング教材などを整備し、社員の「リスキリング」や「キャリア自律」を支援する動きも活発になりました。

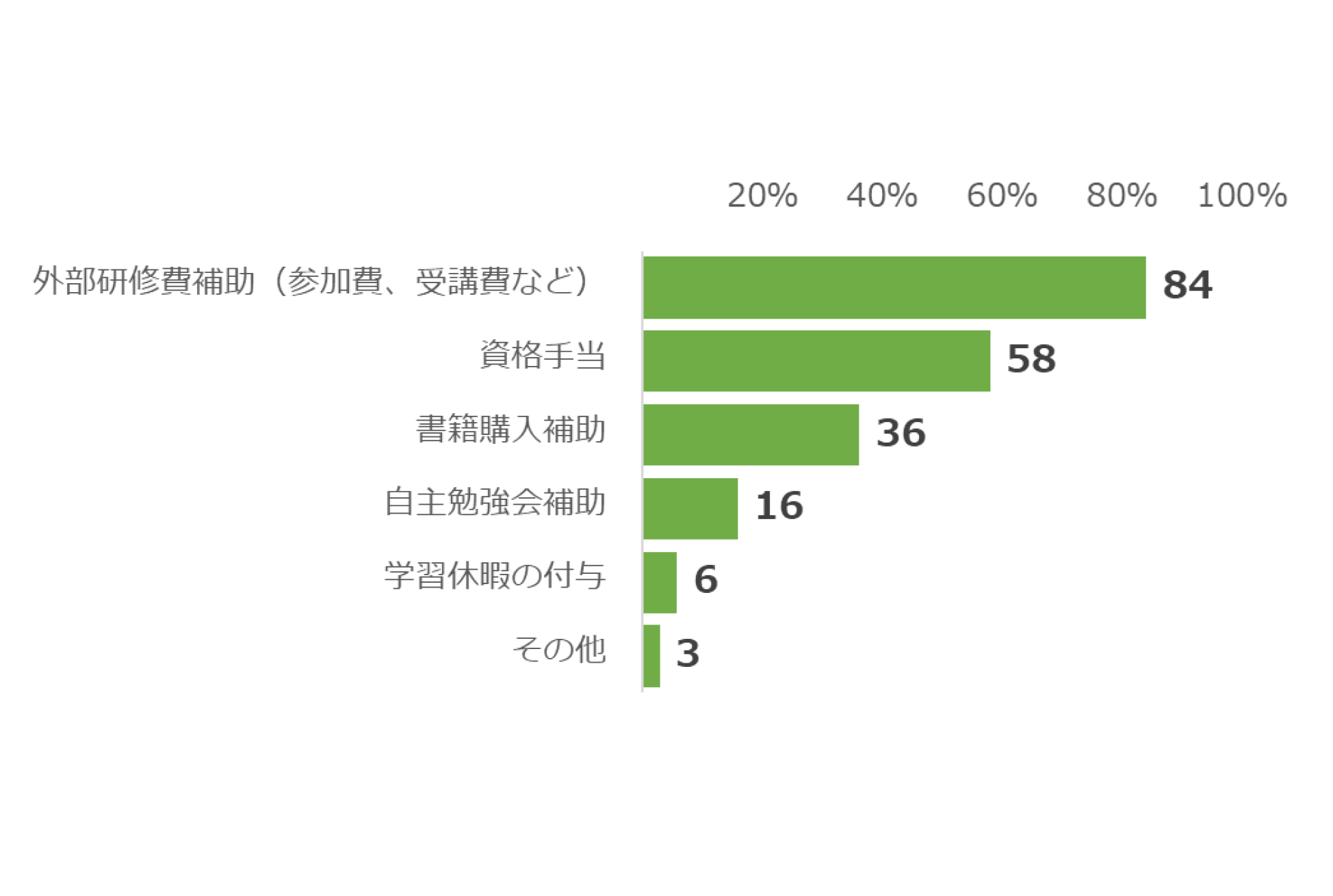

しかし、ITエンジニアが関わる領域は、その専門性、技術革新の速さから、会社主体で教材を用意するよりも、エンジニア自身が自由に学習環境を選べる「自由度」が求められます。HR総研調査によると、ITエンジニアを始めとする高度専門人材の育成について、「会社として企画設定した研修以外に、教育支援制度がある」と回答した企業は41%でした。

具体的な支援制度には、次のようなものがあります。

・外部研修費補助(参加費、受講費など)

・資格手当

・書籍購入補助

・自主勉強会補助

・学習休暇の付与

ところが、こうした支援施策がすべて整備されている企業は、非常に少ないのです。

【図表2】実施している教育支援施策(N=69)

(出典)ITエンジニアを取り巻く人事の取り組みに関するアンケート【制度・カルチャー編】図表6-2(HR総研, 2022)

例えば、SBテクノロジーでは、次のような支援施策を設置しています。

社員が自主的に企画し、外部講師を招聘するイベント。個人と会社の大きな成長に繋がる機会創出の場として、会社が全面的に支援してくれます。

170種類におよぶ資格から選択可能で、その取得を会社が奨励・支援しています。

年間5日間付与されます。費用だけでなく、時間も用意しましょう、という制度です。平日のセミナー参加や、語学学習などでの取得も可能です。

このように学習支援環境が整備されている会社では、社員が同じ資格を取得することで社内に共通言語が生まれ、コミュニケーションが円滑になる、という副産物も期待できます。その結果、社員同士でお互いのスキルアップや成長を促す好循環が生まれ、ともに楽しくキャリアアップを目指せるようになるのです。

気兼ねなく、楽しく成長したいと願う方は、会社選びの際に、ぜひこうした支援制度にも注目してみてください。

その他 多様な働き方を実現する制度

ITエンジニアは、その職種の特性上、時間や場所を選ばない働き方が可能です。しかし、そのような「多様な働き方」を会社が受け入れ、制度として社員に約束してくれることが必要です。

「多様な働き方」を実現する代表的な制度としては、以下のようなものがあります。

SBテクノロジーでは、上記のほかに、「能力開発休暇(年間5日間)」「プロジェクトコンプリート休暇(プロジェクト完了後に取得できる)」なども設置し、上司と相談の上で、柔軟に取得できる仕組みを用意しています。

働きやすい「カルチャー」はあるか?

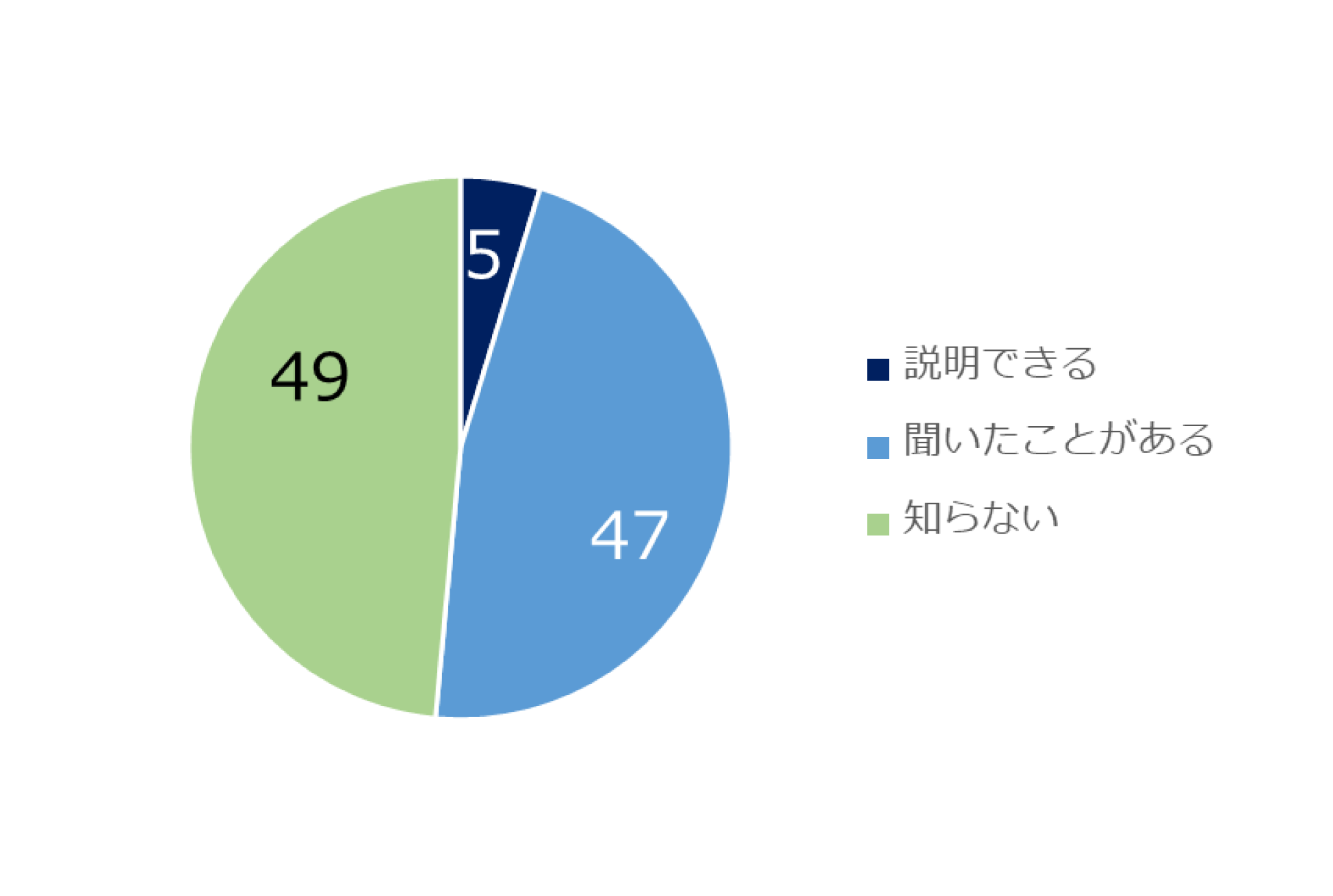

これまでご紹介したように、ITエンジニアという職種を親身に理解して、会社ぐるみでエンジニアの活躍を支援する会社は少ないのが現状です。HR総研調査では、「エンジニアファースト」という企業文化(カルチャー)の認知度も公表されていました。それによると、「そのような言葉は知らない」と回答した企業が、49%も存在していました。

【図表3】「エンジニアファースト」という言葉を知っているか(N=169)

(出典)ITエンジニアを取り巻く人事の取り組みに関するアンケート【制度・カルチャー編】図表7(HR総研, 2022)

上述の調査で、「ITエンジニアにとって働きやすい『風土』があるか」という質問に、否定的な回答した企業のフリーコメントも、抜粋してご紹介します。

<ITエンジニアにとって働きやすい「風土」に関するフリーコメントより抜粋>

● 冷遇されている(1,001名以上,メーカー)

● 専門職としての能力を評価する仕組みがない(1,001名以上,情報・通信)

● 経営陣の理解がうすい(301~1,000名,メーカー)

● ITエンジニアの必要性自体が経営層・上位管理職層にあまり理解されていない。現場層でもシステム部門の業務イメージ自体が不明瞭(301~1,000名,メーカー)

● エンジニアだけに特化したような社風ではないから(301~1,000名,メーカー)

● 離職が多いから(301~1,000名,情報・通信)

● 重要なポジションとして捉えられていない。(300名以下,メーカー)

(出典)ITエンジニアを取り巻く人事の取り組みに関するアンケート【制度・カルチャー編】図表8-2(HR総研, 2022)

皆さんが選ぶ会社には、ITエンジニアにとって働きやすい「風土」はありますか?

まとめ:「エンジニアファースト」の企業を選ぼう

この記事では、ITエンジニアの会社選びに際して、「会社の制度」という視点から様々な事例をご紹介しました。キャリアアップや未知のプロジェクトへの挑戦、長く安定した成長ステップを望む方は、ぜひ「エンジニアファースト」の企業を選ぶことをおすすめします。

SBテクノロジーでは、ITエンジニアの皆様が長く働きやすい環境を用意してお待ちしています。

<出典>

HR総研:ITエンジニアを取り巻く人事の取り組みに関するアンケート(ProFuture株式会社/HR総研)

【採用編】:https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=351

【制度・カルチャー編】:https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=352