掲載日:2022/06/28

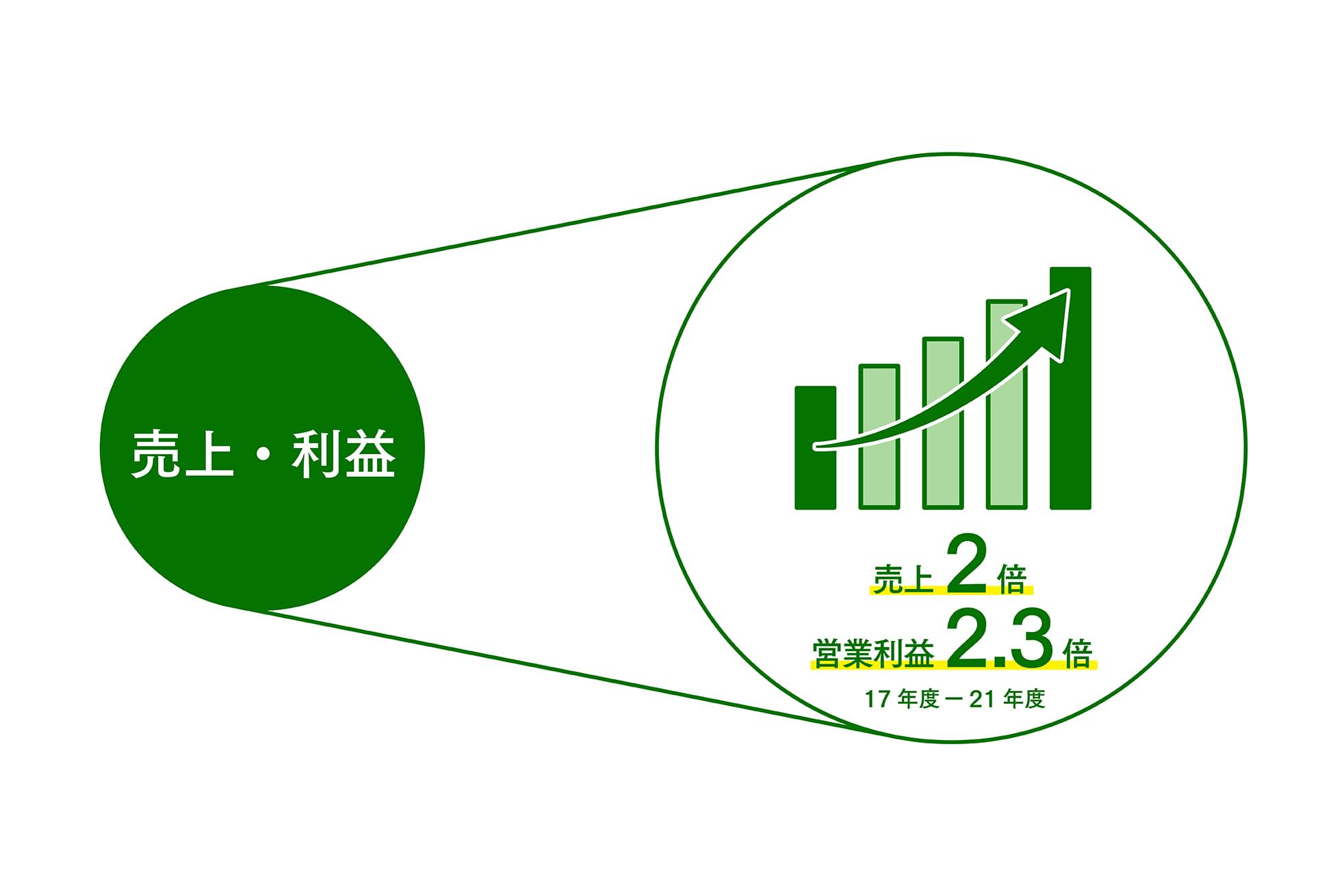

東証プライム企業でありながらベンチャースピリットを併せ持ち、今なお成長のまっただ中にあるSBテクノロジー。「大きく成長する」をスローガンに、17年度から5年にわたって業績を伸ばし続け、2021年度には営業利益が2倍超を記録するまでに。2022年現在、およそグループ連結1400人の社員が在籍する企業集団へ成長しました。

この快進撃の源泉である社員一人ひとりの成長を支えているのが、SBテクノロジーのユニークな人事制度。ミッショングレード制度の導入、徹底した成果主義によって決定される給与体系、スキルアップを支援する学びのサポート、そしてワークライフバランスの徹底。SBテクノロジーでは、社員の働く環境が第一に考えられています。

これら他社からも一目置かれる人事制度、またSBテクノロジーの強みとはいったいどんなものなのでしょうか? そして、その背景にある哲学とは? 人事本部の正岡聖一と山田和美がインフォグラフィックを交え解説していきます。

■エンジニアが「唯一無二」のキャリアを築ける評価制度

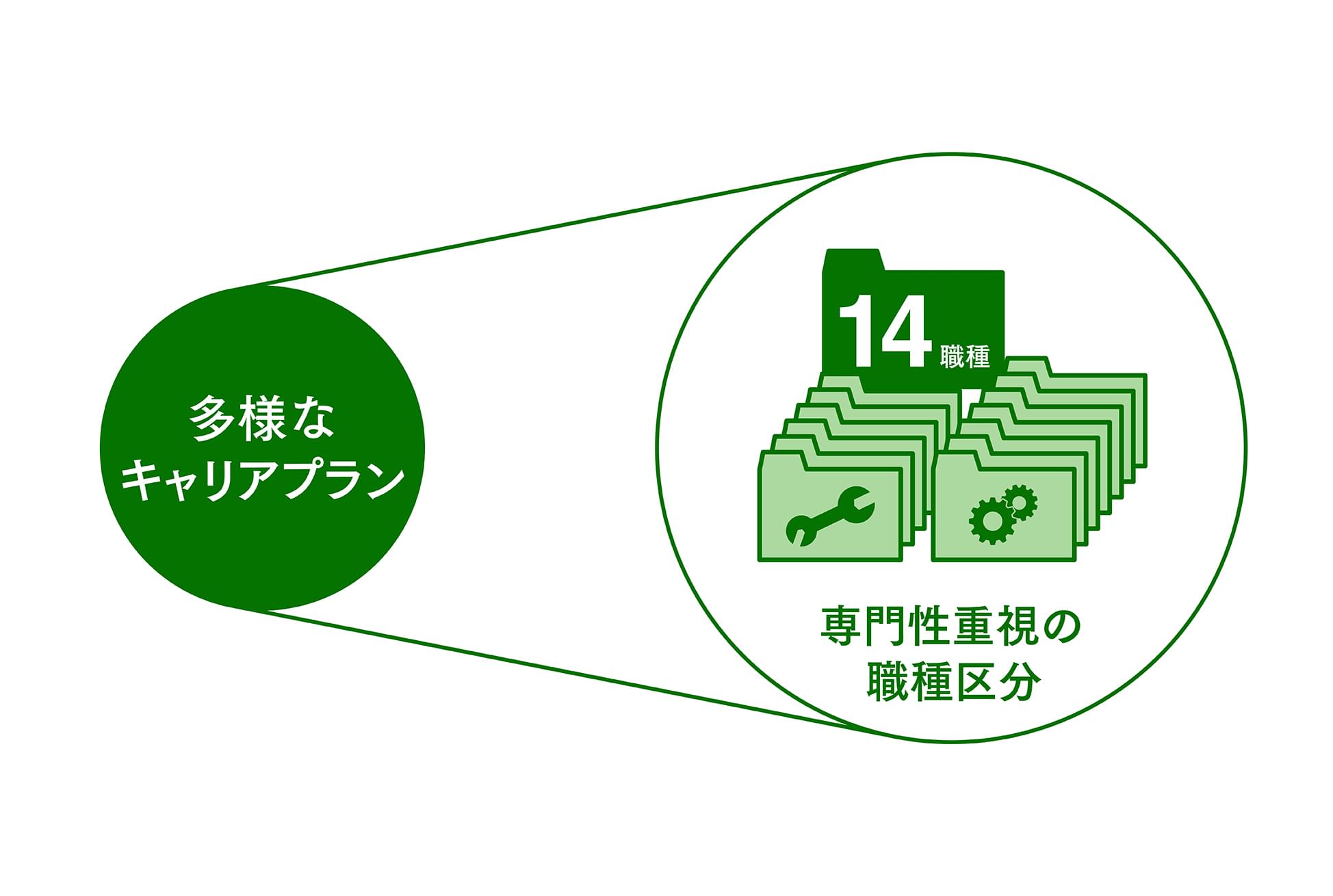

SBテクノロジーがもっとも重視しているもの。それが、一人ひとりの自主性や主体性です。自ら率先して手を挙げ、プロジェクトを引っ張っていく社員たち。彼らが会社を活気づけ、その躍進を支えています。さらに、大きく成長し挑める環境の中で、多様で幅広いキャリアを選択できる仕組みを導入。それがミッショングレード制度です。

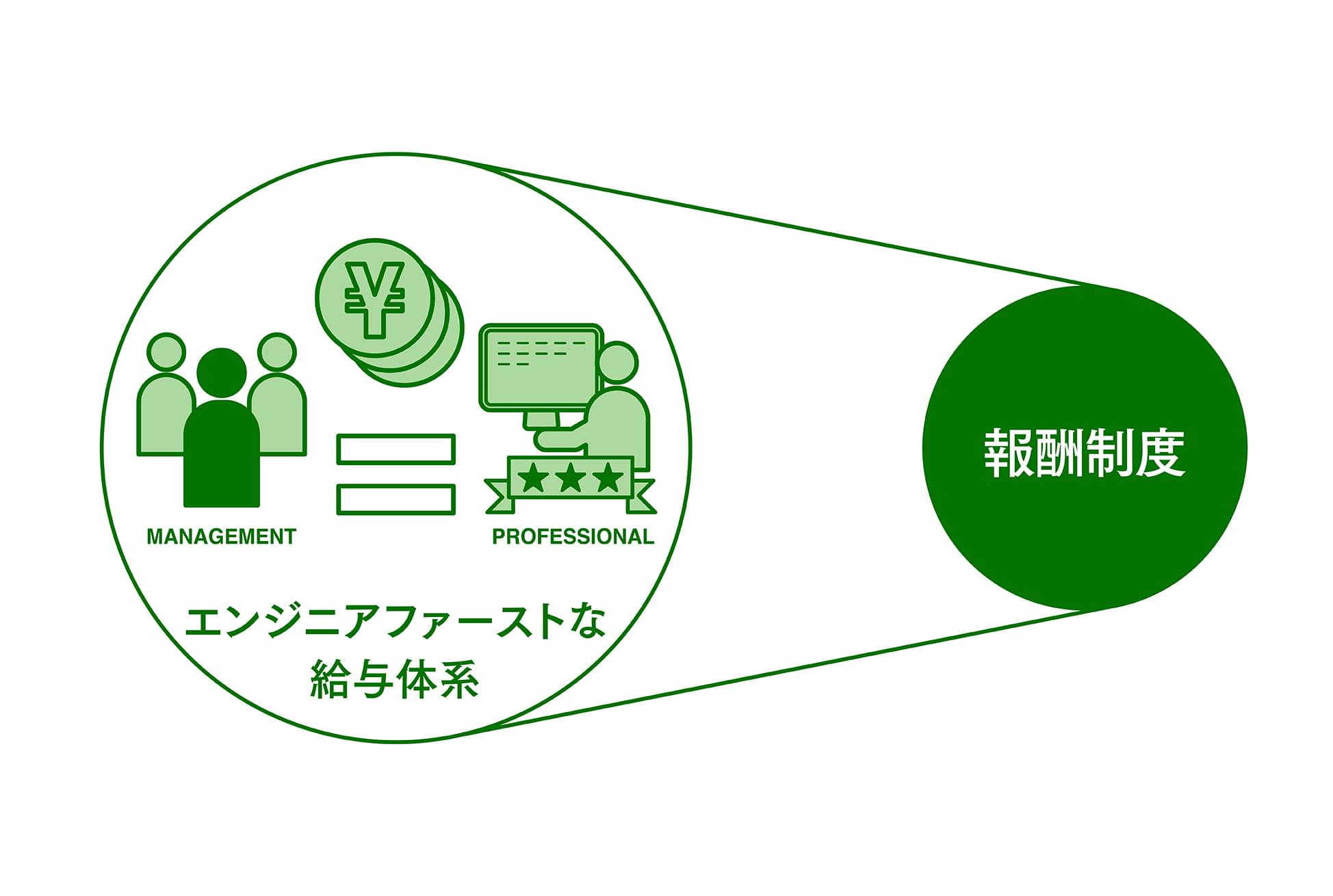

一般的な「管理職」としての「マネジメント領域」だけでなく、テックリードとしてのキャリアを形成できる「プロフェッショナル領域」というキャリアパスもあることが当社の特徴。「多様な働き方と挑める環境」を目指し、どちらのキャリアを選んだとしても給与体系に差が生まれない評価制度としています。

正岡「従来の人事制度からミッショングレード制度へと評価制度を抜本的に変更することで、若い社員でも年齢に関係なく、担う役割に応じて適正な評価を受けられるようになりました。グレードの評価は成果に応じた評価をスピーディーに反映できるよう年2回。実際に数年で役員クラスまで駆けあがった方もいますよ。この制度に魅力を感じて、入社を決めた社員も多いんです。いま導入から8年が経っていますが、この制度はSBテクノロジーにおける重要な基盤となっていますね」

さらに特徴的なのが、社内の7割を占めるエンジニアに対する評価の仕組み。管理職を偏重する慣例に染まった日本企業では、テック系企業といえどもマネジメント領域に進まなければ昇進できない評価制度を持つ企業も少なくありません。しかし、SBテクノロジーでは「プロフェッショナル領域」を制定。エンジニアがマネジメント領域に転身しなくても、スペシャリストとして現場で活躍することができる仕組みを整えました。

正岡「プロフェッショナル領域をつくったことによって、エンジニアファーストという社風をいっそう促進できるようになりました。彼らはマネジメント領域を経ず、唯一無二のエンジニアとして、その技術に磨きをかけているんです」

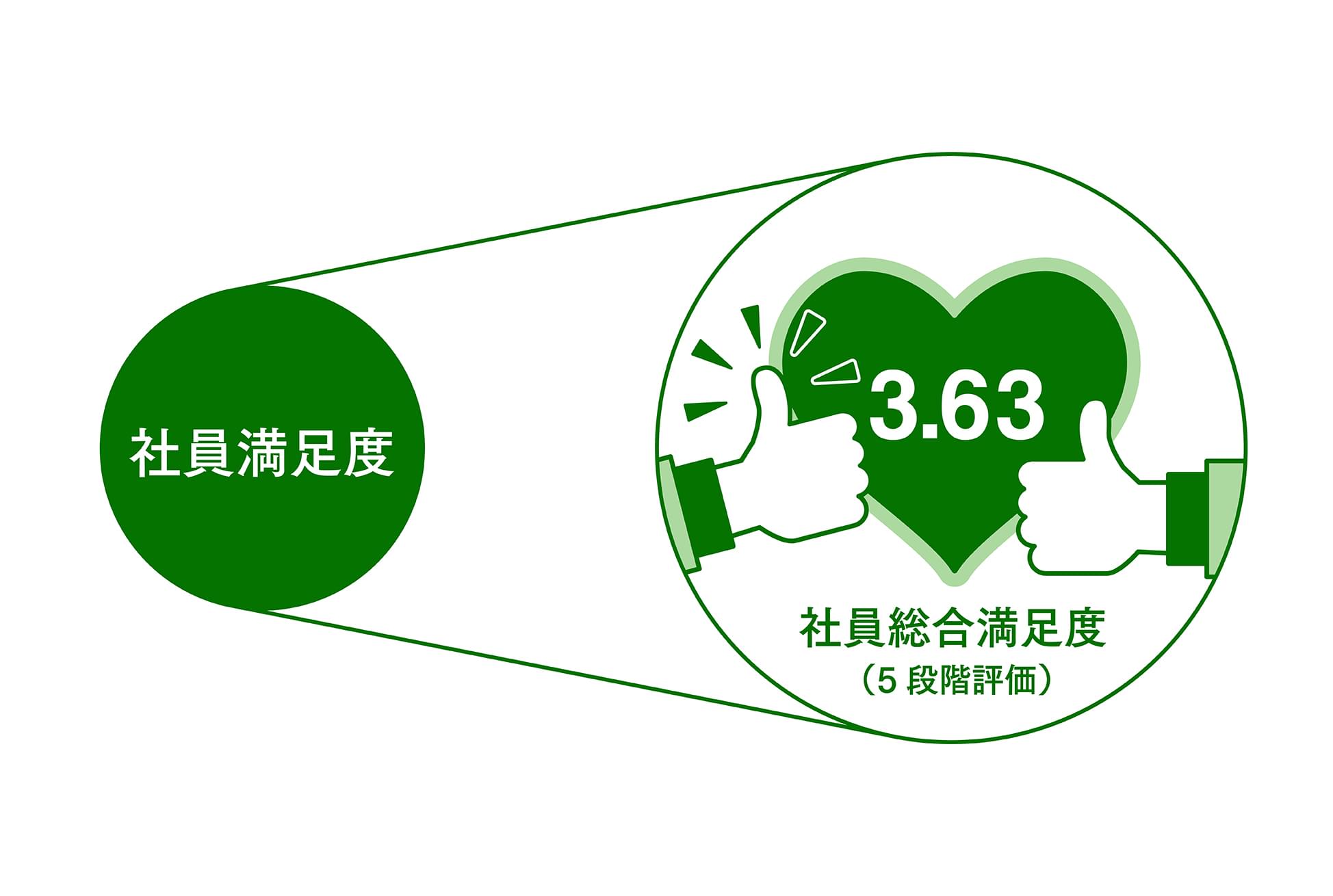

このようにSBテクノロジーは、ミッショングレード制度を中心とした独自の評価制度で、社員の望む方向性や能力を成長速度に合わせ、的確に評価に反映。その姿勢が社員たちの自主性や主体性を後押しし、毎年行われる従業員満足度調査でも、年々その満足度が向上しています。

■「学ぶ意欲」を後押しする有志勉強会と休暇

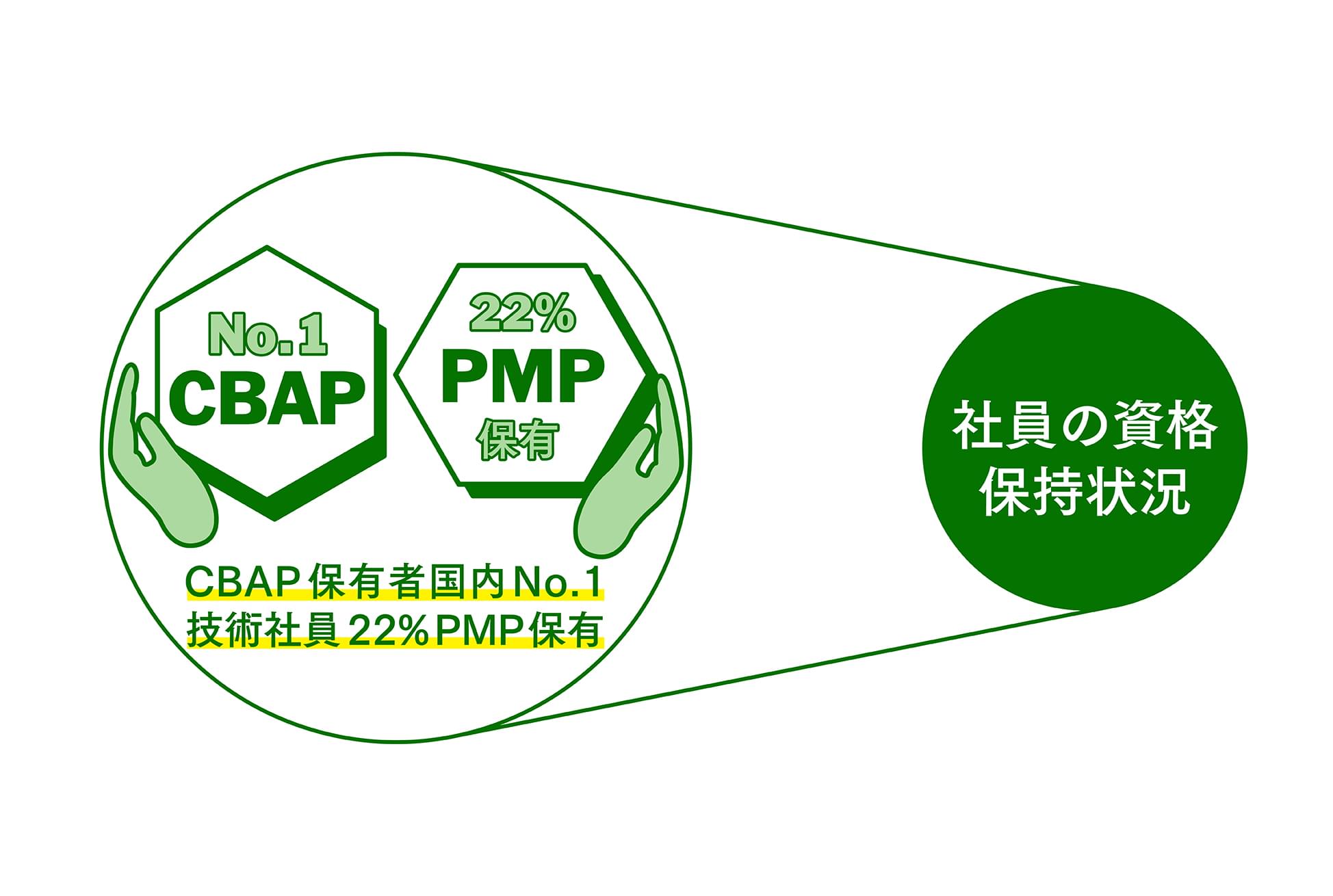

日進月歩で進化するテクノロジーの世界。エンジニアたちは、日々最新技術を習得していかなければなりません。そこで社内制度としてその学びを後押し。多くの企業が資格取得を支援していますが、SBテクノロジーでは、170種類におよぶ資格から選択可能にしています。数ある資格の中でも、プロジェクト管理の国際標準資格『PMP®』は123人が取得、ビジネスアナリシス経験を認定する『CBAP®』は49人の社員が取得し、日々の業務に活用しています。これは多くのIT企業の中でも有数の実績です。

正岡「資格取得の奨励によって、個人の能力向上のみならず、多くの副産物が社内にもたらされています。社員が同じ資格を取得することで社内に共通言語が生まれ、仕事をするための『型』ができる。そうすれば社内のコミュニケーションが円滑になっていき、まだ資格を取得していない社員も資格取得に興味を示す、という好循環が生まれているんです」

また資格獲得の費用のみならず、自らのスキルを高める時間も用意しているのがSBテクノロジーの特徴でしょう。年間5日間の「能力開発休暇」は230人の社員が取得し、スキルの研鑽に励んでいます。

山田「この休暇では、該当する取得理由をあえて明確にせず、社員自身と上長が『必要な休暇だ』と判断すれば取得できるかたちにしています。資格取得の勉強だけでなく、平日のセミナー参加、語学学習などで取得してももちろん問題ありません。本人に学びたいと思う意欲さえあれば、即効性がなく一見すると遠回りな学びであっても、積極的に支援しているんです」

ほかにも、たとえば「SBT OpenLab」という勉強会では、社員が自主的に企画し外部講師を招聘したイベントを実施。VR、マーケティング、デザイン思考といった現在の業務と直接的に結びつかない領域であっても、学ぶ意欲を挫かれることなく新たな刺激を受け続けることができます。またソフトバンクグループ全体の「学びの場」である「SBユニバーシティ」では、リーダーシップ、ロジカルシンキング、英語、ファイナンス、統計学といった講座を、年3講座まで受講することが可能です。

近年、ビッグデータやAIといった先端領域の業務でも高い評価を獲得しているSBテクノロジー。この移り変わりの激しい時代、最先端技術をリードできる背景には、全社的に学びを大切にする姿勢があるのです。

■一人ひとり違う「現実」に合わせ、多様な働き方を実現する制度

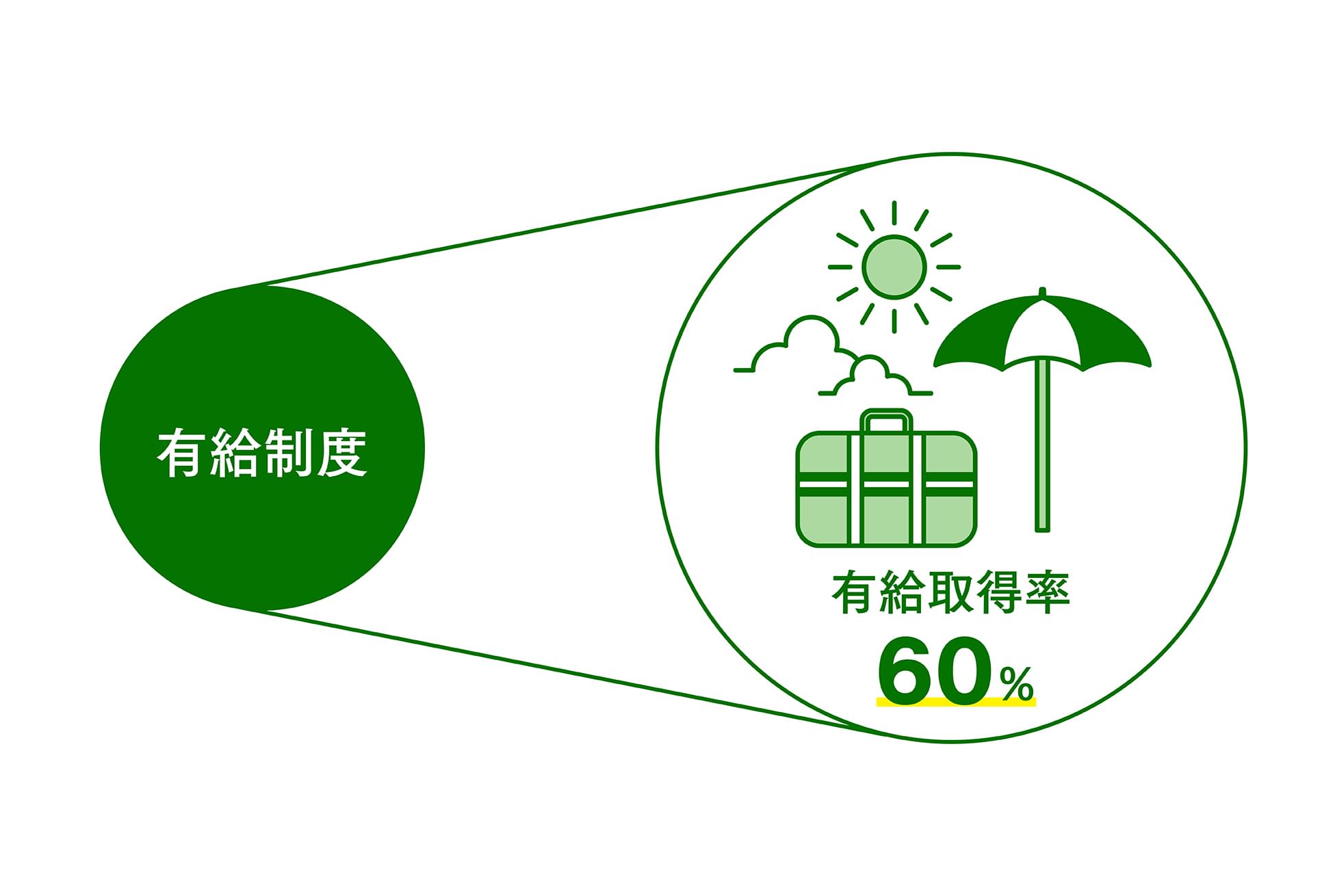

しかし、いくら社員がその能力を高めても、労働環境が悪いようではスキルを十分に発揮できません。SBテクノロジーでは、休暇制度の拡充にも注力しています。以前は初年度10日だった有給休暇を14日に拡充。さらに前述の「能力開発休暇」(5日/年)のほか、プロジェクト対応で高稼働が続いた場合にはプロジェクト完了後に取得してもらう「プロジェクトコンプリート休暇」や、年に1日の「アニバーサリー休暇」といったオプションまで用意されています。

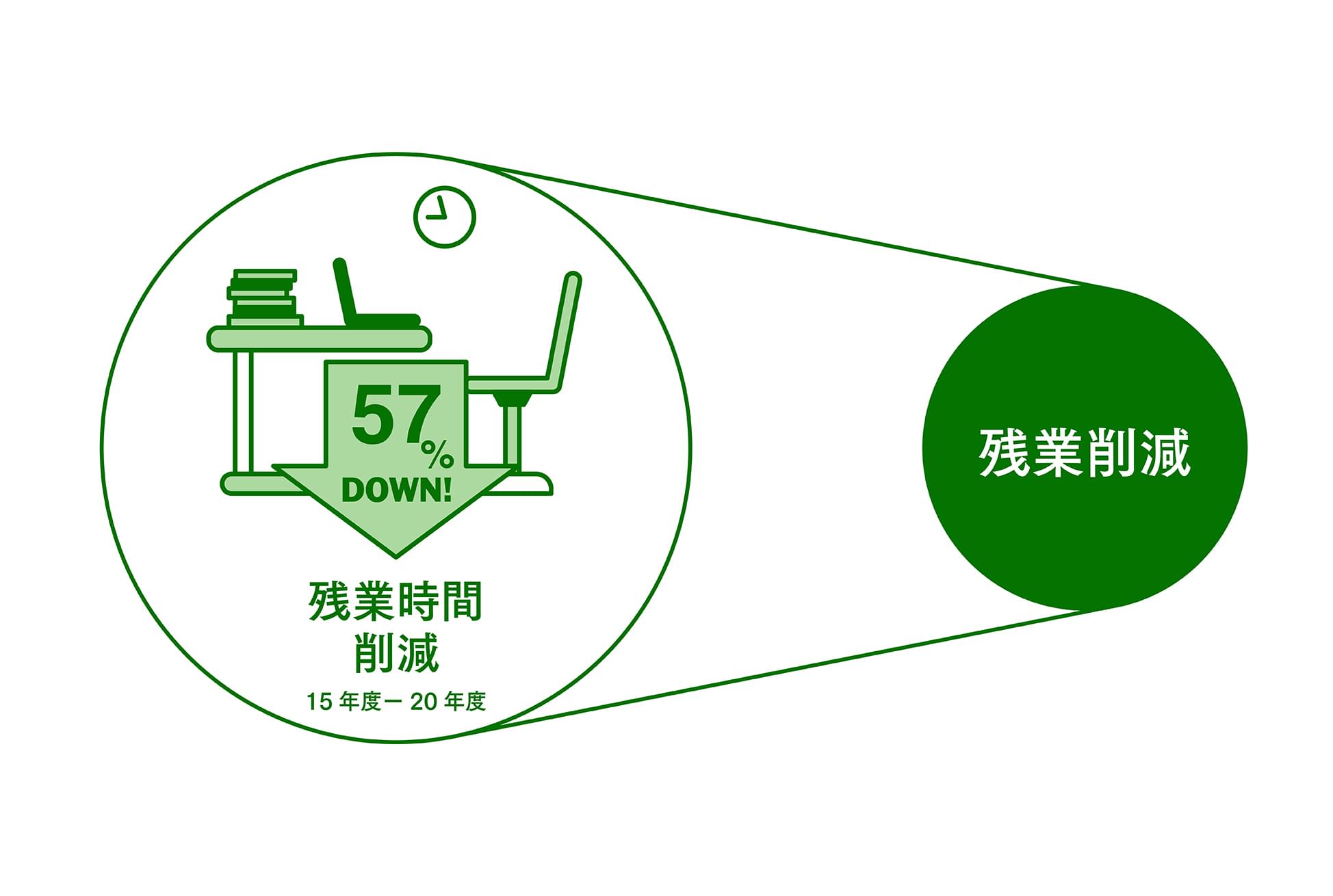

また業界的に蔓延していた長時間労働に対し、「働き方改革」が叫ばれる以前から業務改善に取り組み、15年度に42時間/月だった残業時間も、20年度には24時間/月とおおよそ半分にまで削減されました。

山田「エンジニアたちの意欲を削ぐことのないようメリハリをつけて休めるようにしているのが、SBテクノロジーの休暇制度です。

よく『今日はあまり仕事がつまってないので早く帰りたい』『昨日遅かったから今朝は遅めに出社したい』といった場面がありますよね。そんなとき上司と相談の上で柔軟に対応できるようにすることで、結果的に労働時間が削減されるよう休暇制度を整えています」

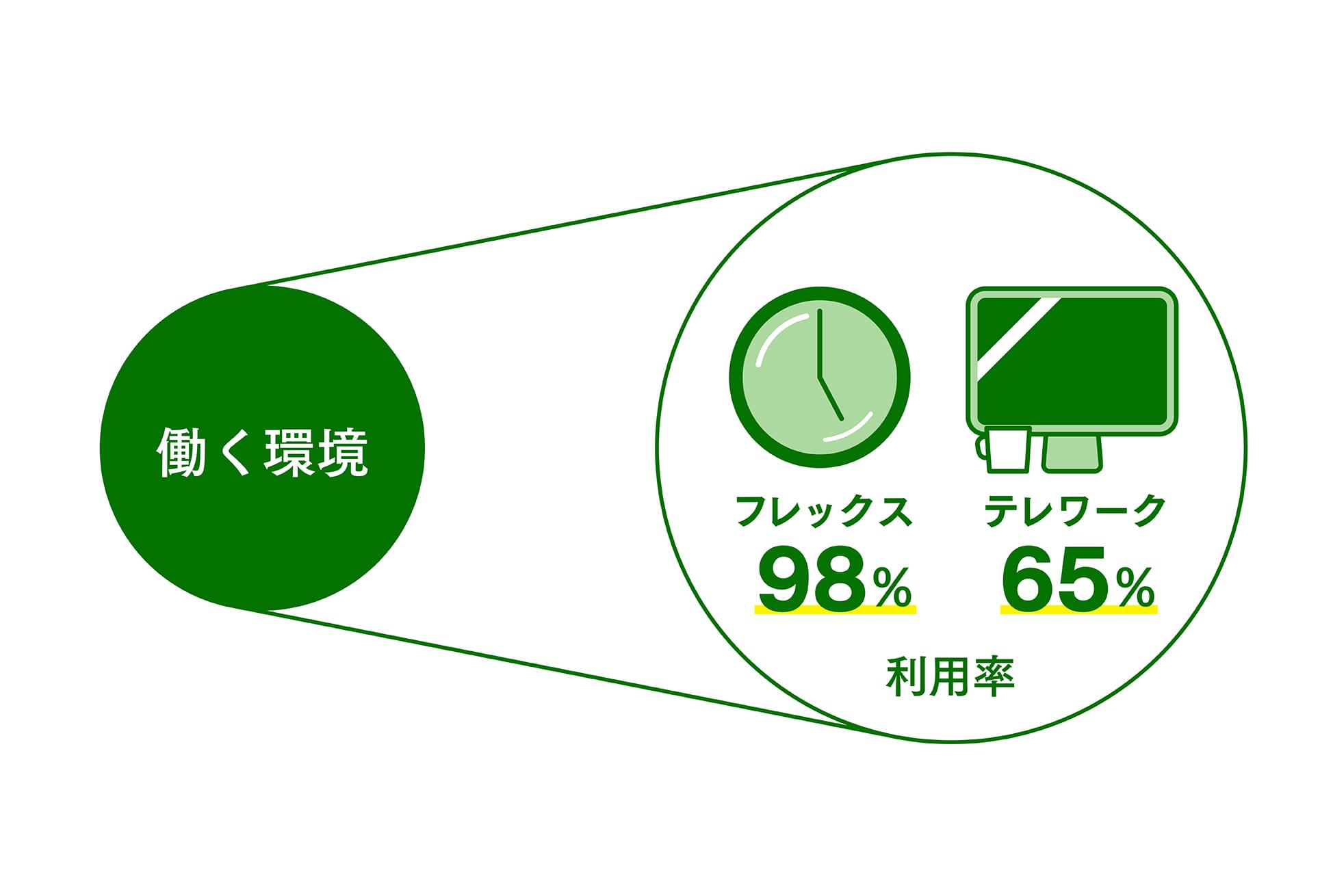

山田「働き方においても、コロナ禍以前から導入していたテレワークも現在は65%の社員が利用していたり、通常のフレックスタイム制度だけでなく、顧客の業務時間外に保守点検を行うエンジニアの働き方に合わせて、コアタイムを定めず業務時間を定められる『スーパーフレックス制度』を勤務実態に合わせて導入しています」

テレワークもフレックスもそうですが、弊社の場合それぞれの場面で個々の動きや、現実に合わせた働き方ができるように制度をつくっています」

山田「7年にわたり、こういった施策を徹底してきたことで、いまSBテクノロジーではワークライフバランスが大切にされる『文化』が根付き、労働時間は大幅に削減されながらも仕事の能率は落とさない、効率的な働き方がチームはもとより社員一人ひとりまで浸透しています」

また、育児休暇の取得率もほかの企業よりも遥かに高いのがSBテクノロジーの特徴。日本全体における育児休業取得率は、男性で12.7%(厚生労働省・2020年)という数字の中、SBテクノロジーでは男性社員のうち、実に42%が育児休暇を取得しています。

正岡「職場の雰囲気として育児休暇を取れない、という会社も少なくないですよね。でもSBテクノロジーでは、子どもが生まれることがわかったら上司が積極的に育児休暇の取得を後押ししてくれるような文化があります。そのため、SBテクノロジーでは、男性であっても1週間程度の育児休暇は当たり前。中には数ヶ月間の育児休暇を取得する人も珍しくありません

制度の面でも、育児休暇中に雇用保険から支払われる育児休業給付金(通常給与の66%)とは別に、育児休暇中の最後の5日間は特別有給休暇扱いとしています。」

■常に自分らしく「挑める環境」であるために

ワークライフバランスを充実させ、社員がその能力を最大限活かすことができる環境を提供する。それらはすべて、SBテクノロジーのビジョン「多様な働き方と挑める環境で先進技術と創造性を磨き、社会に新しい価値を提供し続ける」を軸にして生み出されてきました。人事本部の正岡は常に「多様な働き方」とは何か、どうすれば「挑める環境」になるか、と模索しています。

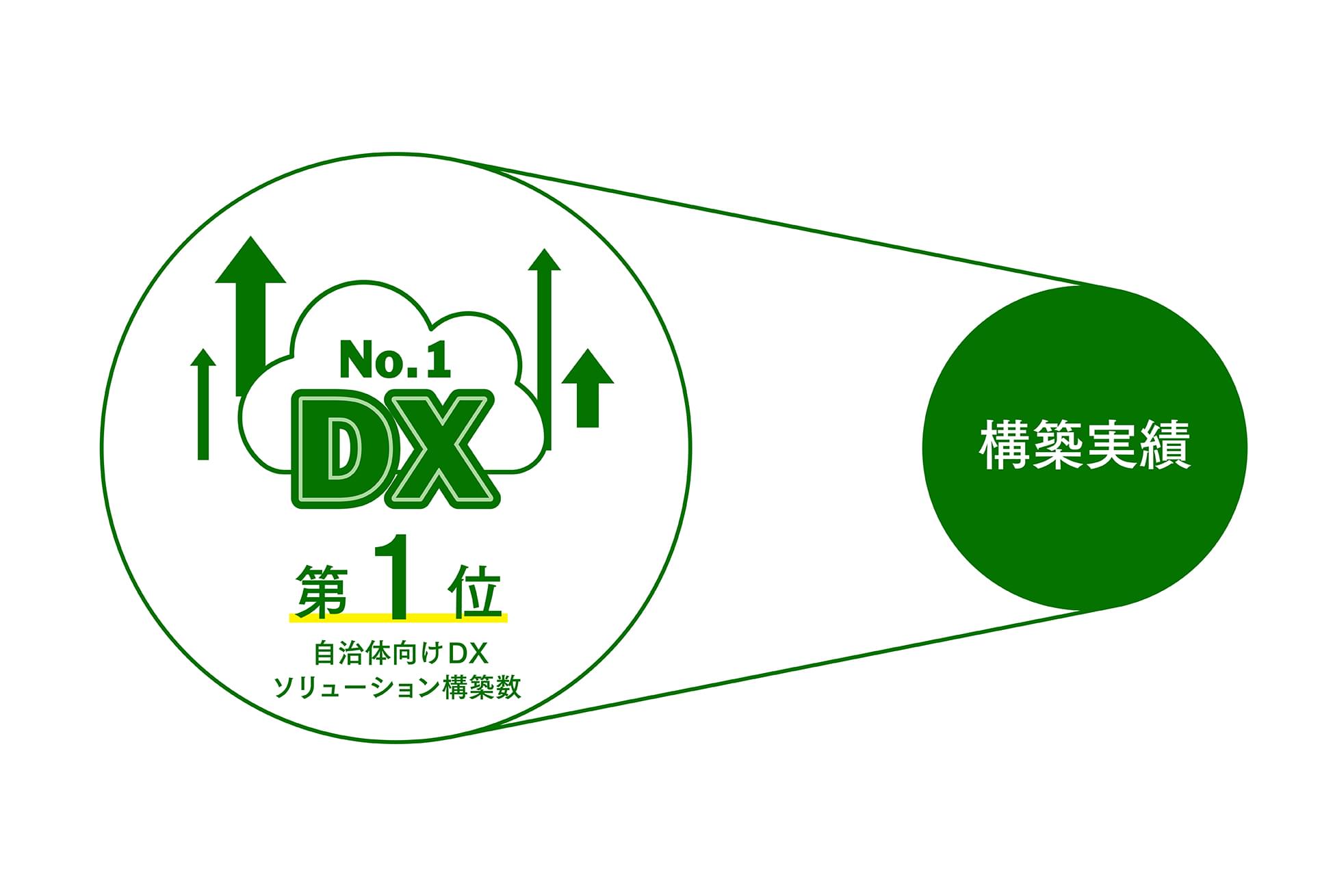

正岡「SBテクノロジーの業務は、以前のようなマンパワーを注ぐ労働集約型から、自治体向けDXソリューションなど、顧客のパートナーとして課題を解決するクリエイティブ型へとシフトし、売上、利益ともに2倍以上を記録しています。業務が大きくシフトする中で、人事制度もそれに応じたものに変えなければならないんです」

正岡「ワークライフバランスが充実すれば、社員が能力を最大限に発揮でき、それに応じて会社も成長します。このとき、残業代などの削減されたコストは、もちろん株主などステークホルダーへの還元や会社として次の動きへの投資も考えますが、同じくらいきちんと賞与や給与として社員に還元する。15年から長時間労働対策に取り組み、労働時間が大幅に削減される一方で、平均給与は2011年の597万円から728万円にまで向上しているんですよ」

山田「全体的な給与水準アップの背景には、冒頭で正岡がお話しましたが、やはりミッショングレード制度も大きく関係していると思います。評価制度が年2回あるのは社員それぞれの成長がすぐに評価に反映されるとともに、実は上長が昇進の推薦をしやすくする意味もあるんですよ」

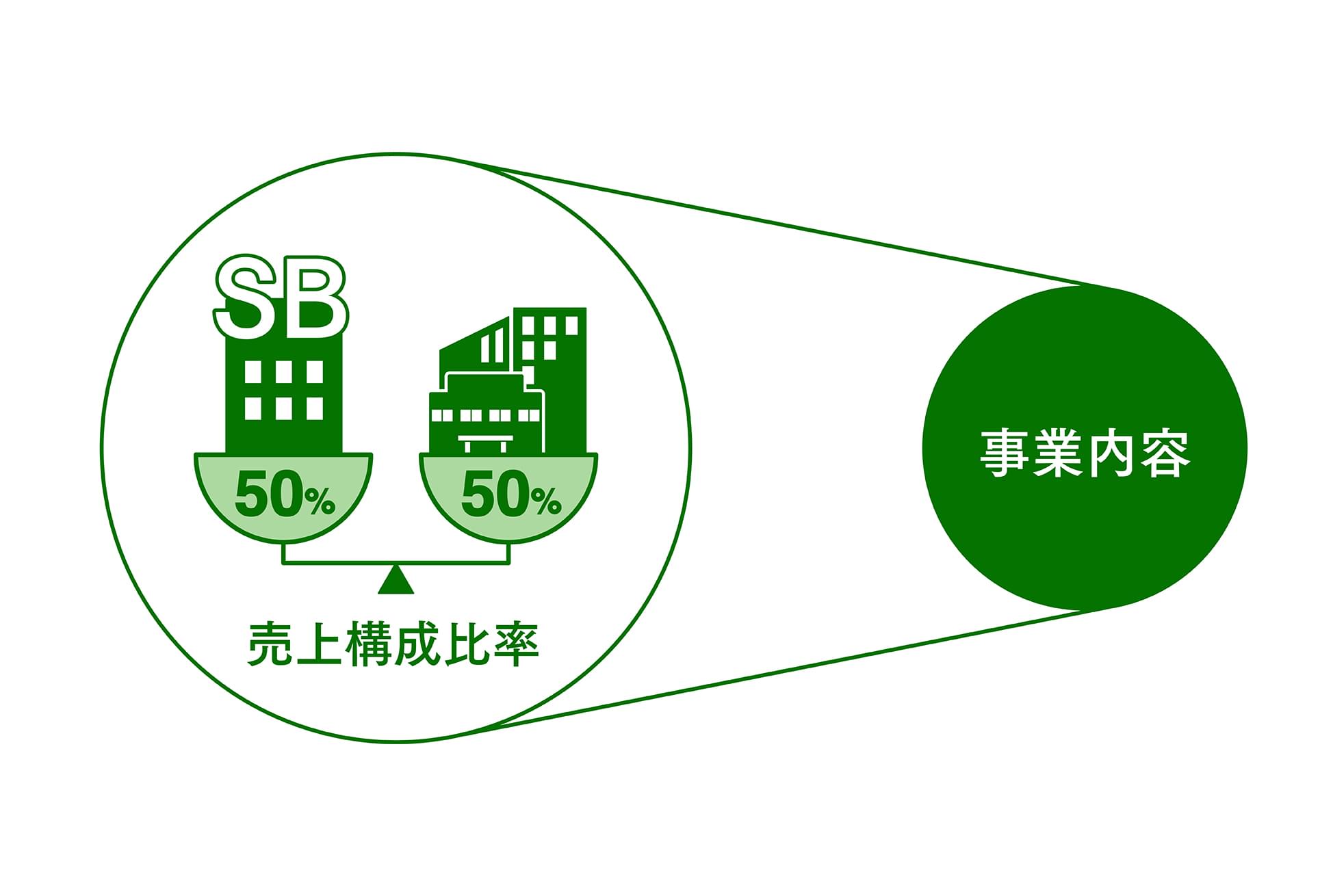

正岡「そうそう。社員の成長とともに業績もあがって、だから報酬にも還元できて、またいい方が入って、という好循環。一方で社内の評価だけではなく、SBテクノロジーで手掛けるプロジェクトはほとんどがプライム案件であり、お客さまの割合で言うとソフトバンク関連会社が50%、それ以外の法人・公共機関で50%と、さまざまなクライアントにITの力で新しい価値を提供しています。ソリューションやサービスもプロジェクトに応じて柔軟に決めていけるので、個人として市場価値を高めるという意味でも、SBテクノロジーは大きく成長できる環境だと思います」

社員一人ひとりが、各々の意欲や成長に合わせ自分らしく働ける、SBテクノロジーのユニークな人事制度。その背景にはビジョンに基づいた哲学と、変化を柔軟に捉え改善を繰り返す中で醸成された、SBテクノロジーの「文化」がありました。

この不確実な時代、激変する市場環境の中、社員一人ひとりが自分らしく大きく成長し、最高のパフォーマンスを発揮していくために。SBテクノロジーの人事制度は、これからも歩みを止めることなく磨き上げられていきます。