GPTWジャパンは、「働きやすさ」と「やりがい」を兼ね備えた「働きがいのある会社」の普及を目指し、「働きがいに関する調査」の実施をはじめ、さまざまな支援活動を行っている。調査は、従業員を対象とした「働く人へのアンケート」と、人事担当者や経営者を対象とした「会社へのアンケート」の2種類からなり、評価基準の「信頼(信用・尊重・誇り・連帯感・公正)」、「人の潜在能力の最大化」、「価値観(バリュー)」、「リーダーシップの有効性」、「イノベーション」を測るものである。

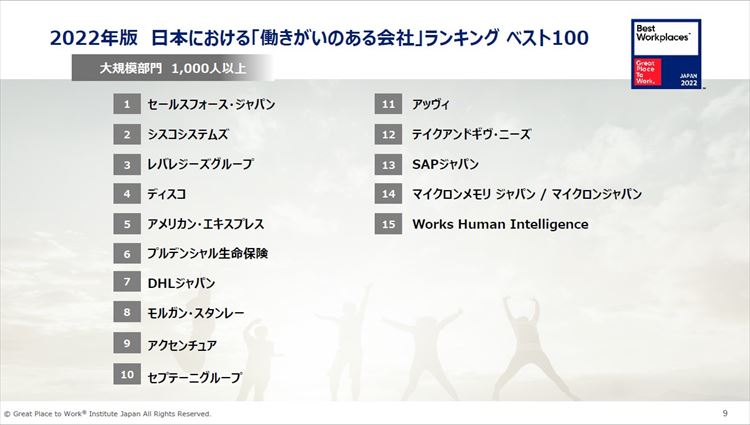

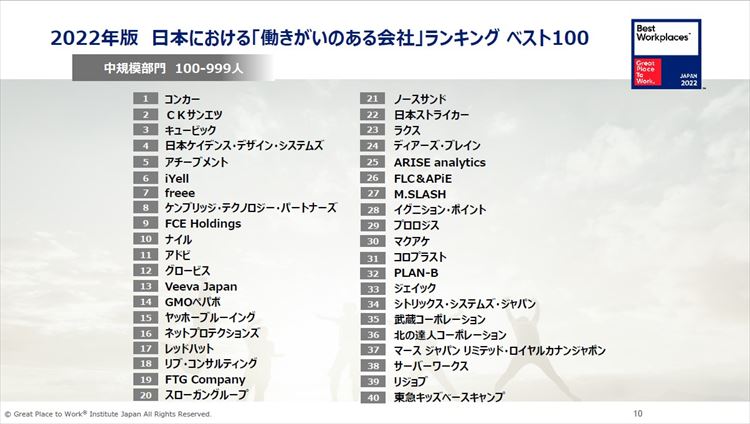

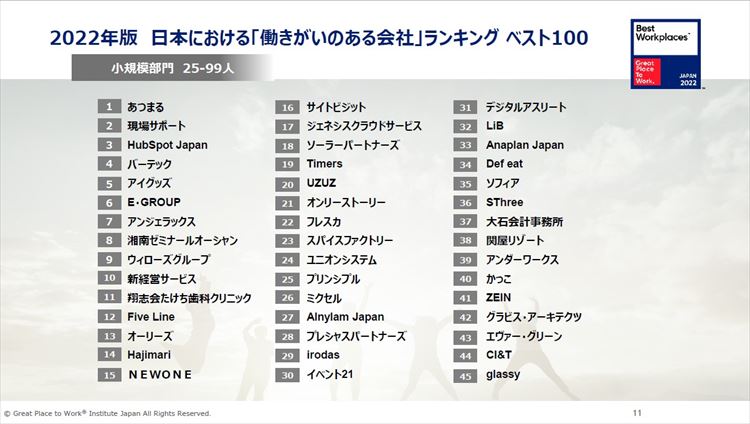

国内での「働きがいのある会社」ランキング発表は16回目。2022年版では新設の「働きがい認定」制度に基づき、2020年11月~2021年9月の調査期間中に「働きがい認定企業」として一定水準を満たした企業の中から、特に優れた100社を発表した。ランキングは企業規模ごとに分けて作成され、大規模(従業員1000人超)から15社、中規模(同100~999人)から40社、小規模(同25~99人)から45社選出された。以下、各ランキング内容と、GPTWジャパン代表 荒川 陽子氏によるランキングの傾向分析を紹介する。

2022年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 大規模部門(15位まで)

2022年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 中規模部門(40位まで)

2022年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 小規模部門(45位まで)

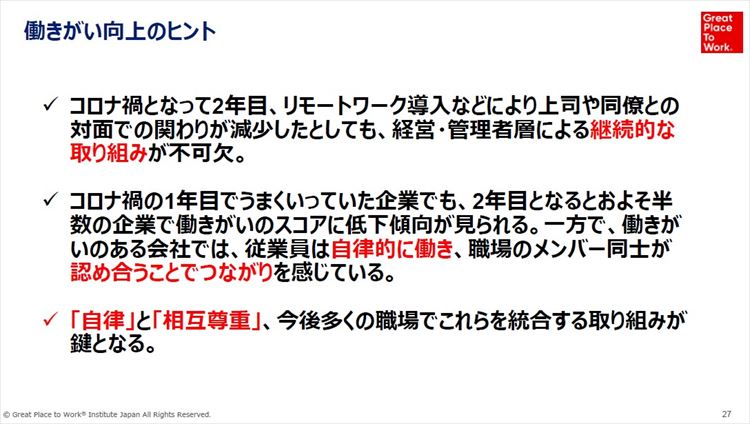

続くコロナ禍で、「働きがい」を維持・向上させるヒントとは? 「相互尊重」と「自律」の重要性――ランキング傾向分析

【ランキング傾向分析】GPTWジャパン代表 荒川 陽子氏

2022年版「働きがいのある会社ランキング」結果における3つのポイント

はじめに、2022年版「働きがいのある会社ランキング」の全体傾向として荒川氏があげた3つのポイントから紹介する。

20年版調査と21年版調査の比較では、改善傾向の企業が全体の61.5%と高かった。対して、21年版から22年版(今回調査)にかけては改善傾向が37.8%、低下傾向は37.3%とほぼ同数であったという。荒川氏は、全体的なスコアを下げた要因の一例に「仕事に行くことが楽しみである」という設問をあげ、これを「全体的にスコアが低い設問」と説明しながらも、「在宅勤務が広がり、対面ビジネスにおける制約も増えた中、周囲のメンバーへの関心が薄まっている可能性が示唆された」と述べた。

荒川氏はこの結果を、「各企業で『働きやすい環境』が整えられてきてはいるものの、総合的な『働きがい』向上までには結びついていないという実態がうかがえる」と解説。「働きやすい環境かどうか」に関する設問において、20年版調査から21年版調査にかけて大きく上昇したスコアを維持しているものの、「経営管理者層への近づきやすさ」、「必要な時には休暇がとれる」などの設問は改善幅が小さい、または低下していたという。リモートワークが普及する中、会社や上司が部下にとって“心理的にも近い存在”でいることは難しいようだ。

荒川氏が冒頭で触れた、全体的にスコアを下げた「仕事に行くことが楽しみである」という設問は、今回の22年版調査における「働きがい」の維持・上昇群と下降群で最も差がついた設問でもあり、下降群では大きく低下していたという。荒川氏は「リモートワークなど物理的な距離を置きながら働く環境下において、『仕事を楽しみに感じられる環境づくり』は非常に難しいが、逆に言えば、それができている企業は働きがいを維持または向上させられていると言える」と指摘。さらに、同様の2群間でスコアに差がついた上位10問のうち、半数が「会社や上司への信用」に関する設問だったと明かし、「会社や上司への信頼をしっかり感じられることが、『働きがい』のベースとなる」と補足した。

「認め合い」と「MVVの共有」が「働きがい」向上の秘訣か

では、「会社や上司への信用」を土台にしながら「仕事が楽しみになる環境づくり」を行うには、どうすればよいのだろうか。そのヒントは「維持・上昇群が最もスコアを改善させた設問にある」と荒川氏。それが、「誰もが認められる機会がある」という設問だという。荒川氏は続けて、「『働きがい』を高めている企業は、コロナ禍においても、社内で相互に認め合い、尊重し合うことを意識的に行うよう工夫している。そのような試みが全体の連帯感を高め、『仕事に行くことが楽しみだ』という気持ちを醸成しているのでは」と考察を述べた。

さらに荒川氏は、「働きがい」の高さに関わる要素として「従業員の自律性」をあげた。従業員の自律性を「とても高い」と回答した割合において、「働きがい認定企業」(35.3%)と不認定企業(9.2%)に大きな差が見られたといい、「働きがい」の高い企業ほど、自社の従業員の自律性を高く評価している傾向が明らかとなった。自律性を高める施策としては「会社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の共有と浸透」との回答が最多だったといい、荒川氏はこれを「従業員の自律性を高めると求心力でなく遠心力が働きがちだが、MVVで求心力を担保すると考える企業が多い」と解説。不認定企業では、自律性を高める施策として「経営・管理者層から個人に対する期待の伝達」が多く選ばれたというが、それ以上に、「会社全体で大きな方向性を共有すること」が従業員の自律的な判断・行動に寄与すると考えられそうだ。

2022年版「働きがいのある会社ランキング」の傾向から見る3つのポイント

今後の「持続的な企業価値の創出」における「ウェルビーイング」の位置づけとは――基調講演

続いて、予防医学研究者/公益財団法人Wellbeing for Planet Earth 代表理事 石川 善樹氏の基調講演をレポート形式でお届けする。

【基調講演】

予防医学研究者/公益財団法人Wellbeing for Planet Earth 代表理事 石川 善樹氏

国内に広がる「ウェルビーイング」経営

「この先の『働きがい』のある組織とは」というテーマに基づき、今、大きな注目を集め始めている「ウェルビーイング」の観点から話したいと思います。そもそも「企業」とは、持続的に企業価値を高めるために存在しています。「働きがい」は企業価値における重要な要因ですが、ここに近年、「ウェルビーイング」というキーワードが出てきました。恐らく、最初に「ウェルビーイング」というキーワードを明確に打ち出し注目を浴びたのは、トヨタ自動車です。2020年11月、豊田章男社長が「幸せの量産」という新ミッションを発表され、多くの企業関係者を驚かせました。2021年には、日本経済新聞社が「日本版Well-being Initiative」を創設し、現在20社近くが参画しています。

「ウェルビーイング」を考える企業の共通の課題は、「誰のウェルビーイングを大事にするのか?」ということです。従業員にとっての「ウェルビーイング」だけを考えるのであれば、人事部門の話なのかもしれませんが、他にも、株主、取引先、顧客と、「企業に関係するすべてのステークホルダー」を大事にするという場合、「ウェルビーイング」は経営マターになります。日本企業は過去30年間、「株主資本主義」という言葉のとおり、「株主のウェルビーイング」に貢献してきました。しかし近年、岸田文雄首相の発言にもあるように、「株主資本主義」から「ステークホルダー資本主義」へと時代が大きく変わろうとしています。「従業員をはじめ、すべてのステークホルダーのウェルビーイングを大事にする」ということです。昨今では、企業規模にかかわらず、日本各地で「ウェルビーイング経営」への取り組みが始まっています。

現代の企業価値において「ウェルビーイング」は“目的そのもの”

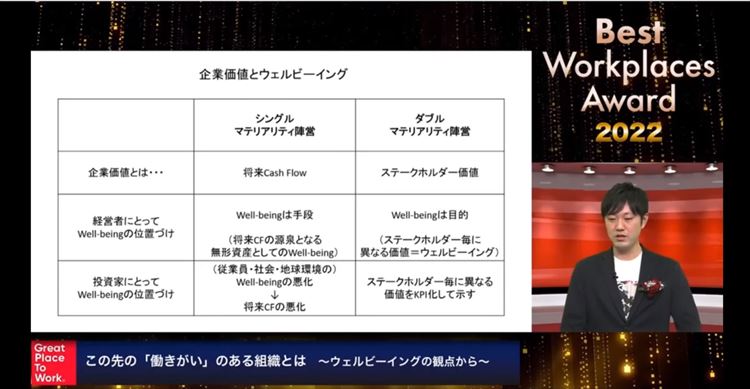

「企業価値」の変遷についてもお話させてください。企業価値の考え方は、米国を中心とする伝統的な「シングルマテリアリティ」と、欧州を中心とする「ダブルマテリアリティ」の2つがあります。「マテリアリティ」とは、「大事にすること」という意味合いです。「シングルマテリアリティ」では大事なことが1つであり、「ダブルマテリアリティ」では2つある、という違いです。

「シングルマテリアリティ」における伝統的な企業価値とは、「将来キャッシュフローを現在価値にしたもの」であり、「将来キャッシュフローをどれだけ生み出せる会社なのか」ということにありました。「将来キャッシュフロー」の源泉について、製造業中心の時代では「有形資産(財務資本)」だけを見ていればよかったものの、第三次産業を含む近年の産業構造では「無形資産(非財務資本)」が重要となっています。無形資産には、「人材の質」、つまり従業員がどの程度ウェルビーイングを持って働いているか、あるいは「ブランド力」があります。「ブランド力」には中身が必要であり、「社会や地球環境のウェルビーイングへの貢献度」が問われます。つまり、「シングルマテリアリティ」陣営にとって「ウェルビーイング」とは、「将来キャッシュフローの最大化」という目的のための“手段”でしかありません。

一方、「ダブルマテリアリティ」陣営においては、「将来キャッシュフローの創出」に加え、「さまざまなステークホルダーへの価値貢献」がダブルで求められます。この「シングルマテリアリティ」と「ダブルマテリアリティ」の派閥は、とても仲が悪いです。なぜなら欧州型の「ダブルマテリアリティ」は、時に「将来キャッシュフロー」を毀損してでも、「ステークホルダーへの価値貢献」を優先することがあるからです。たとえば、「地球環境への貢献のためであれば、一時的なキャッシュフロー創出の悪化があっても構わない」というように、「ダブルマテリアリティ」の時間軸はすごく長い。さまざまなステークホルダーがいて、株主、従業員、顧客が大事にすることはそれぞれ違う。では、「ステークホルダーの価値」とは何なのか。一言で言えば「ウェルビーイング」に他ならないのです。つまり、「ダブルマテリアリティ」陣営にとっては、「ウェルビーイング」は“目的”そのものなのです。

まとめると、「シングルマテリアリティ」陣営にとっては「企業価値」は将来キャッシュフロー、「経営者にとってのウェルビーイングの位置づけ」は“手段”。言ってしまえば、従業員の働きがいを上げてもキャッシュフローの創出にならないようなら「そんなことはやめてしまえ」となるわけです。この場合、会社の所有者である投資家・株主にとっては「ウェルビーイングを高めることが将来キャッシュフローにつながる」というよりも、「ウェルビーイングの悪化がキャッシュフローの悪化につながるので、ここに投資させてください」と説明すると理解されやすい。対して、「ダブルマテリアリティ」陣営にとって「ウェルビーイング」は“目的”そのものなのですが、ステークホルダーごとに「何をもってウェルビーイングなのか」は異なるため、指標化してKPIで示すことが重要となります。

「ステークホルダー資本主義」の時代を迎えているとご説明したとおり、現在は「ダブルマテリアリティ」が優先となっています。このうえで、「誰のウェルビーイングを大事にする経営なのか」が重要な問いになります。古くは、特定のステークホルダーを重視していればよい時代がありました。例えば、バンク・ガバナンスが盛んだったときは、銀行のウェルビーイングだけが優先されていました。日本では90年代以降、株主のウェルビーイングを大事にしようという動きがあり、そのための指標はROE、あるいは配当であると考えられていました。しかし、今や「地球」や「将来世代」などのステークホルダーが存在し、もはや「三方良し」では全然足りない時代となりました。10、場合によっては100のステークホルダーに配慮しながら経営するという、極めてかじ取りが難しい時代になってきました。価値観を異にするステークホルダーが複数いるわけですが、「みんな違ってみんないい」では困るわけです。組織だから、一つのチームにならなければいけない。

「機能体と共同体のバランス」が組織の戦略を左右する

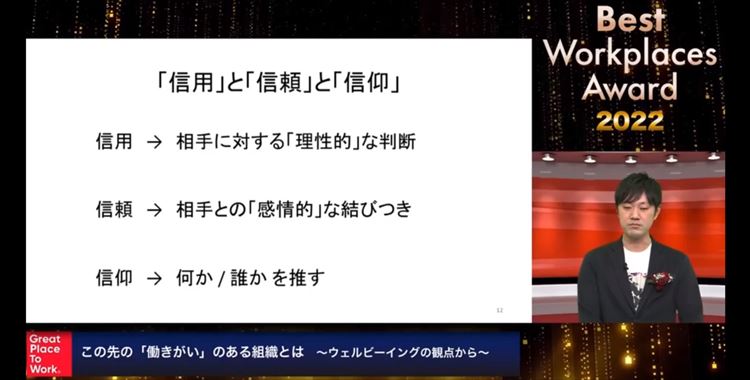

それでは今後、価値観が全く違う人たちがそれぞれ働きがいを持ち、一つのチームとなるためには、どのような戦略が必要なのでしょうか。戦略とは、「何をして、何をしないのか」というふうに「戦い」を「略す」ものです。いわば、戦略は「重心」を探す作業、戦術はその「ノウハウ」です。「戦略」について端的に述べると、「機能体(Well-doing)と共同体(Well-being)のバランス」ということにつきます。これには、いくつかパターンがあります。パターン1は機能体を重視し、「信用」を重心とするものです。パターン2は機能体と共同体が半々で、「信頼」を重心とするもの。パターン3は共同体を重視し、「信仰」を重心とするものです。

パターン1で重心となる「信用」は、「相手に対する、理性的で一方的な判断」です。パターン2の重心である「信頼」は「感情的な結びつき」で、双方向的なもの。信頼している仲間に対しては、たとえ相手がミスをしても、「信用」できなくなったとしても、「信頼」があります。たとえば、すごく仕事ができる上司を、「仕事ができる」という観点では「信用」しているけども、人としてはどこか「信頼」できない、という話を聞いたことがあります。「信用関係」とはいわず、「信頼関係」というように、「信頼」は双方向です。パターン3の重心となる「信仰」は、仰ぎ信じると書くとおり、妄信的に何かを信じている状態です。

2022年版「働きがいのある会社ランキング」より「ウェルビーイング観点で重要な信用・信頼・信仰」

これらのパターンは、どれが良い悪いということではありません。同じ会社の中でも、経営陣にとってはパターン3のように「強い絆で何かを信じている」状態が望ましいかもしれないし、中間層にとってはパターン2が、あるいは現場の最前線のような立場にとってはパターン1が望ましい、というように、「どういうチームを作りたいか」によって重心が異なります。

最後に、なぜ今国内外で「ウェルビーイング」が注目されているのかをお話します。「Well-beingはHuman-beingである」、「我々はHuman-beingでありHuman-doingではない」という言説をよく聞きます。一緒にいる(Being)、一緒になる(Becoming)、一緒にする(Doing)という概念から考えると、子供の人間関係の作り方は、公園や学校などで理由もなく一緒にいる(Being)ことから始まり、一緒にいる(Being)⇒一緒になる(Becoming)⇒一緒にする(Doing)の順で関係を築くことが多いです。大人になるとこれが逆になり、一緒にする(Doing)を起点に関係の構築が始まる。一緒に仕事をして、うまくいくと仲間になる(Becoming)。逆に言うと、うまく一緒に仕事できなければ、仲間になるのが難しい。さらに仲間になった後、公私を超えて付き合う(Being)ということになったりする。日本では、91年のバブル崩壊以降、あまりにも能力主義が先行し、Human-doingが重視されすぎるようになって、Human-beingとしての自分が軽視されていると感じられるようになった、と言われます。それだと「信頼関係」は築けないうえに、「機能体」として仕事していても「人間」として認められている感じがせず、「働きがい」が感じられません。このような背景があるために、今、「ウェルビーイング」が注目されていると考えます。

「働きがい」と「ウェルビーイング」の向上の実現のために――トークセッション

【対談】予防医学研究者/公益財団法人Wellbeing for Planet Earth 代表理事 石川 善樹氏×GPTWジャパン代表 荒川 陽子氏

予防医学研究者/公益財団法人Wellbeing for Planet Earth 代表理事 石川 善樹氏(右)とGPTWジャパン代表 荒川 陽子氏(左)

「ウェルビーイング」の向上そのものが“目的”となる時代に

荒川氏 「働きがい」と「ウェルビーイング」、いずれも経営者の皆様からの注目が非常に高まっているキーワードですが、はじめに「改めて、日本企業がウェルビーイング向上に取り組むメリットとは何か?」というテーマについて、お考えをお聞かせください。

石川氏 まず、「誰のウェルビーイングに取り組むのか」ということがとても重要です。おそらくこの問いは、「従業員のウェルビーイング」への取り組みを想定した質問だと思うのですが、現代では大前提として、組織は「さまざまなステークホルダーのウェルビーイング」に取り組まなければいけない状況になっています。「メリット、あるいはデメリットがあるから取り組む」というステージを超えて、SDGsやESGといった「地球のウェルビーイング」に及び、向上に取り組まなければいけなくなっているのです。一方、すべての企業が合意できるのは、「ウェルビーイングを悪化させない」ということだと思うんですね。悪化すると明らかに生産性が下がるし、退職や休職が続出して残されたチームメンバーの「ウェルビーイング」がさらに下がり、負のスパイラルになるので。「ウェルビーイング」を悪化させないための対策には全社員が共通して取り組めますが、向上させようとすると、その方針は一人ひとり違うので、かなり個別対応が求められる。そのため、「ウェルビーイング」を悪化させないことは必須でも、向上に取り組むかどうかは、各社で判断が分かれるでしょう。向上に取り組むと決断するのは、一言で言うと「経営陣が必要性を強く感じているから」。「ウェルビーイング向上のメリットとは」という問いにおいて、「ウェルビーイング」は“目的”ではなく“手段”になっており、その結果としてメリットを得ようとしている。「ウェルビーイング」の向上に取り組んでいる会社にとっては、「ウェルビーイング」は“目的”そのものなので、メリットは考えないのです。それくらい強い思いを持っていないと、一人ひとり個別対応が求められる「ウェルビーイング」向上への対応は中途半端になってしまうだろうな、と思います。

荒川氏 なるほど……。この問い自体が、「シングルマテリアリティ」の目線に立った質問でしたね。経営者の皆様から、「なぜ、働きがいを高める必要があるのか」という問いや、「業績が上がらなければ、働きがいは上がらないでしょう」というお話を聞くこともありますが、自らも「シングルマテリアリティ」陣営の考えに染まっている部分があることがわかりました。

石川氏 たとえば、「なぜ『女性活躍推進』をしなければならないのか」という問いは、今はもうなくなっていますよね。

荒川氏 確かに、10年前はその問いがすごく多かったように思います。

石川氏 そういう意味では、「ウェルビーイング」の向上に「なぜ取り組むのか」という問いが出なくなる時代が、10年後には確実に訪れていると思いますね。

連帯感を高める「他己紹介」で、「仕事の楽しさ」がふくらむ

荒川氏 続いてのテーマは、GPTWが2021年夏に世界37か国で実施した、「ウェルビーイングに関するグローバル調査」です。日本では約400名の方にご回答いただいたのですが、日本と世界全体の結果で差がある上位5つの設問、「仕事では自分の得意なことができている」、「仕事に行くことが楽しみである」、「将来についてどの程度楽観的か」、「この会社で自分らしくいられる」、「ほとんどの活動において、精力的である」について、お話を伺いたいと思います。この「ウェルビーイングに関するグローバル調査」の結果から、世界と日本の現状の違いについて、どのようにご覧になりますでしょうか。

石川氏 まず「仕事では自分の得意なことができている」の結果に差があるのは当然かな、と思います。日本はまだ「ジョブ型」より「メンバーシップ型」が多数であり、従業員に対するスキルプランやキャリアプランの提示も少ないです。ただ、これから各自が得意なスキルをベースに採用が進むようになると、この質問におけるギャップが小さくなると想定されます。「仕事に行くことが楽しみである」におけるギャップは、私が懸念していることでもあります。以前、世界150か国で行った調査によれば、日本の労働者は自分の仕事に対して、世界トップ5に入るほど「意味合い」や「意義」を強く感じています。なかでも40代の日本の労働者は、世界で一番、自分の仕事にやりがいを感じている。けれども、やりがいを感じているはずの仕事が「楽しくない」というのが日本の現状です。「仕事が楽しみですか?」という問いの日本のスコアは95位でした。では、なぜ楽しくないのか。これは調査段階ですが、「仕事の楽しさを左右するのは、作業内容ではなく、一緒に働いている仲間を仲間と思えているかどうか」という仮説を立てています。どんなつまらないことでも、大事な仲間と一緒なら楽しい。反対に、嫌いな人と取り組むと内容にかかわらずつまらなくなる。では、「仲間が大事」ってどういうことだろうと調べたら、仮説として「周りの仲間のことを一人の人間としてよく知っているかどうか」が浮かびました。多くの時間を一緒に過ごして、仕事ぶりはよく知っている。だけど、仕事以外に「休日は何をしているのか」とか、「趣味はなんだろう」とか、ひいては「どのような苦しみにとらわれ、どのような希望を持っている人か」というような「人柄」をまったく知らない状況では、仲間とは思えない。今は、ハラスメントの配慮が強すぎて、相手に対する興味が深掘れないですよね。しかし、人柄を知らないと仕事だけの関係になるので、一緒に働いていて楽しいと思えない、という構造はあるようなのです。

荒川氏 私どもが、働きがいの認定基準としている「連帯感」のことだな、と思いました。「共に働く人のことを仲間と思えるか」を測っているのですが、「ウェルビーイング」においてもこの「連帯感」が重要なのだという気づきになりました。

石川氏 連帯感があるチームかどうか、簡単にチェックできる方法があります。連帯感があるチームは、「他己紹介」が上手なのです。30分のうち最初の15分はそのメンバーが生まれる前の話、あとの15分は生まれてから社会人になるまでの話、というように、チームメンバーの「仕事ぶり」に一切触れずに、「人柄」だけを他己紹介する。そこまで共有していると、もはや他人事ではないですね。

荒川氏 生まれる前の話というのは、そのメンバーの両親のことなどですか。

石川氏 両親や、ご先祖様ですね。実際に、そういうことを自然とできているチームを見たことがありますが、連帯感、もっと言うと「心理的安全性」がすごく高かった。おっしゃる通り、「連帯感」はすごく大事ですね。

荒川氏 実は、毎年ランクインしている企業は、「連帯感」のスコアが突出して高いです。ランク外の企業と比べて確実に高く、横のつながりが非常に強い。

石川氏 そういうチームは、お互いに興味を持っていますね。さらに尊重、配慮もある。ただ現代では、ちょっと踏み込むと「ハラスメント」と言われたりして、興味より配慮が過剰になりがちです。そこでベースの「信頼関係」が大事になります。

チームメンバーの人柄を知ることが「働きがい」向上のヒントに

荒川氏 企業が「働きがい」を高めていくことは、同時に「ウェルビーイング」の向上につながっていくと考えます。その実現に向けて、アドバイスをいただけますか。

石川氏 「働きがい」には、2つの側面があると考えています。1つ目は「自分は、なぜこの仕事をしているのか」。分業化が進み、それぞれが“部分”を担当しているので、自らの仕事がどのような貢献につながっているのか見えづらい。経営において「パーパス」や「MVV」が重視されているように、「この仕事が何につながっているのか」を理解することが「働きがい」の向上につながると思います。2つ目は「隣の人は誰か」ということ。リモート環境下では特に、会議などが仕事の話に終始してしまう。Well-doingには効率がよくても、チームメンバーに興味を持つ、あるいは1人の人間として理解するという機会が少ないです。このことが、実は「働きがい」に直結していると感じる。一例ですが、知り合いの、入社してからずっとリモートワークをしている男の子が、先日初めて上司と食事に行ったそうです。そうすると、仕事以外の話もしますよね。するとその男の子は「初めて上司の仕事以外の側面を見て、不思議なことに、仕事のやる気が高まったんですよね」と言いました。どういう人から指示を受けているか知ると、そこに人間味が加わって、同じ指示でも“体温”が感じられる。そういう意味で、リモートワークやハイブリットワークの時代においては、「なぜこの仕事をしているのか」に加えて、「隣の人は誰か」を知ることが、結果として「働きがい」や「ウェルビーイング」につながるように思います。

荒川氏 上司や同僚など“隣の人”の背景情報を知ったうえで、一体感をもって仕事をすることが「働きがい」のベースであり、「ウェルビーイング」につながるのですね。

石川氏 やはり「よし、今日も社会に貢献するぞ」という気持ちだけでは、楽しく会社に行けませんよね。「あの人のお子さんの野球大会、どうだったかな」というように、いろいろな背景情報があってこそ楽しくなるものだと思います。先ほどお話した「他己紹介」の試みは、少しずつ企業で始まっているように思いますね。

荒川氏 働き方が多様化している今、「他己紹介」ができるようなコミュニケーションは難しいからこそ、意識的に行うべきなのだと感じました。苦労している企業は多いですが、ヒントになりそうです。我々もぜひ挑戦してみたいと思います。ありがとうございました。

取材・制作:HRプロ編集部